Noviembre de 2021

Monismo, dualismo, pluralismo

[Revisando viejos papeles, he encontrado este breve escrito sin fecha. Ignoro la razón por la que no lo publiqué en su momento. He modificado alguna frase y he añadido algunos nombres propios, pero he respetado escrupulosamente el argumento del texto].

I

El mundo no es un orden gigantesco y armonioso, en cuyo interior es posible encontrar, como en una bola de queso, pequeñas y excepcionales burbujas de caos, sino que es más bien un inmenso y enmarañado caos en el que de vez cuando cristalizan, como en el magma hirviente de un volcán o en el torbellino de una galaxia, figuras y movimientos regidos por el más riguroso orden. En esto, me alejo de lo que ha defendido la tradición mayoritaria de filósofos, teólogos y científicos de Occidente, desde Platón hasta Einstein, y me acerco a una segunda tradición minoritaria que va de Demócrito a Prigogine.

Precisamente porque el mundo no es un cosmos sino un caos, o una combinación de caos y cosmos -Guattari acuñó el término híbrido caosmosis para nombrar el modo en que la subjetividad humana se construye y desconstruye incesantemente en su interacción compleja con los otros y con el mundo-, no cabe decir siquiera que hay un mundo, ya que no es propiamente uno. No hay, en efecto, un universo, una unidad de la diversidad, una totalidad de la infinitud, pues a la infinita diversidad de lo que hay no podemos reconocerle bordes o confines, ni en el espacio ni en el tiempo.

En cuanto a los confines espaciales, no parece tenerlos ni hacia fuera ni hacia dentro, ni hacia lo más grande ni hacia lo más pequeño, esos «dos infinitos» de los que hablaba Pascal. Al menos, hasta ahora no nos hemos topado con ellos. A medida que aumentamos la potencia de nuestros telescopios y satélites de observación, solo conseguimos multiplicar el número y la distancia de las galaxias visibles, pero nada nos indica que estemos aproximándonos al límite exterior del universo. De igual manera, cada vez que aumentamos la potencia de nuestros microscopios y aceleradores de partículas, descubrimos nuevos componentes y estados de la materia, y también nuevas formas de energía, pero tampoco llegamos a tocar el fondo último e irrebasable del que están hechas todas las cosas.

En cuanto a los confines temporales, la teoría de la gran explosión inicial, aunque hoy es la más aceptada, no deja de ser una hipótesis entre otras. Puede que la expansión observable sea solo una fase en un ciclo recurrente de explosiones e implosiones gravitatorias, lo cual no diferiría mucho de la vieja tesis de Anaxágoras sobre la tensión eterna entre la rarefacción y la condensación de la materia. O puede que la expansión de las galaxias más próximas a nosotros, y por ello mismo accesibles a nuestros telescopios más avanzados, sea simultánea a la implosión de otras galaxias en otras regiones más lejanas e inaccesibles.

En resumen, no podemos atribuir al conjunto del universo lo que únicamente concierne al campo de nuestra experiencia espacio-temporal, que a su vez depende de nuestros instrumentos de observación, nuestros procedimientos de cálculo y nuestras categorías mentales. No podemos confundir los límites espacio-temporales del universo con los límites espacio-temporales de nuestro propio mundo perceptivo, instrumental y conceptual. Ni siquiera podemos suponer que haya un universo, un todo, un conjunto, un cosmos con límites espacio-temporales definidos, simplemente porque el alcance de nuestra experiencia espacio-temporal sea constitutivamente limitado. Y es limitado porque es perspectivo. Nuestro conocimiento del mundo es necesariamente limitado y perspectivo porque nosotros mismos formamos parte de ese mundo sin confines, porque ocupamos en él un lugar y un tiempo determinados, en fin, porque no podemos dejar de reducir el infinito mundo a la escala de nuestro pequeño horizonte vital. Somos criaturas constitutivamente terrestres y eso significa que nuestro lugar es la Tierra y nuestro tiempo son los pocos cientos de miles de años de la historia humana. Por eso, tenía cierta razón Husserl al decir que, para nosotros, «la Tierra no se mueve».

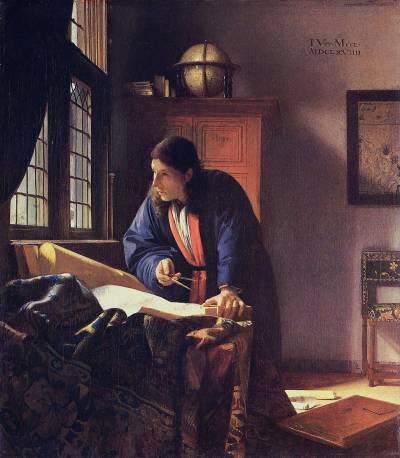

Pero lo decisivo de la perspectiva humana no es el tamaño de su escala, que puede variar y de hecho ha variado en el curso del tiempo, sobre todo debido a instrumentos de observación y de cálculo cada vez más potentes. Como muy bien señala Kant en su Crítica de la razón pura, lo decisivo es el ángulo de visión, es decir, el hecho de que no haya para nosotros mundo alguno si no se nos ofrece bajo el ángulo de visión que nosotros mismos ponemos, que nosotros mismos somos. Porque somos nosotros, los que nos autodenominamos «humanos», quienes experimentamos y ordenamos el mundo bajo las formas del espacio y el tiempo, quienes le atribuimos confines, quienes lo imaginamos regido por leyes, quienes modificamos esos confines y esas leyes a medida que se modifican nuestras capacidades técnicas de percepción, medición y manipulación, nuestras categorías mentales, nuestras instituciones sociales, nuestros valores morales.

Por tanto, más allá de nuestro universo conocido, con sus cambiantes confines y sus inestables leyes, no podemos afirmar que el mundo sea una totalidad cerrada y homogénea, compuesta por un número finito de elementos y de fuerzas, y sometida a unas pocas leyes universales y eternas. En rigor, no podemos afirmar siquiera que haya un mundo, un todo, un conjunto delimitado, un universo.

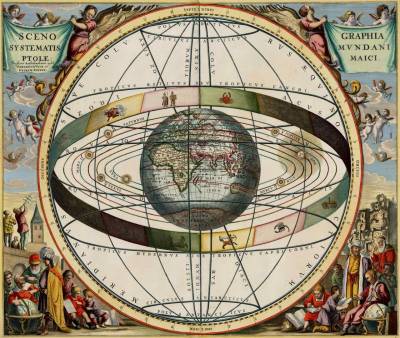

Habría que hablar, más bien, de infinitos e innumerables mundos, como propuse en el Diálogo de los mundos (1986), no solo porque sean muchos sino porque cada uno de ellos no tiene bordes claros y fijos, definidos y definitivos, y por tanto no es propiamente un mundo, una unidad finita y numerable. Habría que hablar de infinitos e innumerables mundos porque son también infinitas e innumerables las perspectivas desde las cuales los percibimos, porque la historia de la humanidad es la historia de sus cambiantes y plurales cosmovisiones. Para cada mundo, no hay otros confines que los que nosotros mismos trazamos en nuestros mapas y relatos, en nuestros saberes e instituciones. Y aun estos, a su vez, como toda marca, huella o frontera instituida, no delimitan márgenes absolutos, sino meros umbrales, meros pliegues provisionales y movedizos.

II

Los seres y sucesos que han ido configurando nuestra experiencia son singulares e innumerables: no se repiten nunca de la misma manera, ni tampoco se pueden reunir nunca en un conjunto finito, en una totalidad cerrada, en un universo. Y, sin embargo, hablamos del universo como si efectivamente fuese uno. Utilizamos expresiones tan contradictorias como la de «un mundo infinito», como si la totalidad y la infinitud fuesen compatibles, más aún, como si fuesen una sola y misma cosa. Nos referimos constantemente a «la Naturaleza», «la Realidad» o «la Vida», como si efectivamente fuesen una. No hay dos seres ni dos sucesos iguales, y sin embargo hacemos todo lo posible por identificarlos entre sí, asignándoles un nombre común, colocándolos en un mismo plano y numerándolos uno tras otro.

Hacemos todo lo posible por situar la innumerable diversidad de seres y sucesos en un solo plano de conjunto, en un único mapamundi. ¿Por qué? ¿Por qué reducir la diversidad de cuanto se nos aparece, nos envuelve y nos constituye? ¿Por qué simplificarla y uniformarla? Sencillamente, para poder orientarnos a través de ella, para movernos sin extraviarnos, para cambiar de rumbo sin perder la memoria de nuestro itinerario. En una palabra, para elegir entre los muchos caminos que a cada paso se abren ante nosotros. Es la necesidad de elegir la que nos lleva a situar en un mismo plano todo cuanto se nos aparece. En el origen del conocimiento, está la acción. En el origen de todos nuestros saberes acerca de lo real, está la ineludible urgencia de la decisión. En el origen de nuestra idea del mundo, hay siempre un deseo, una pasión, una toma de partido. El criterio que utilizamos para ordenar nuestro pensamiento es el criterio que utilizamos para regir nuestra conducta.

Ahora bien, para que ese criterio sea efectivo en nuestro pensamiento y en nuestra conducta, para que lo adoptemos como un criterio seguro de orientación, necesitamos creer que no ha sido establecido arbitrariamente por nosotros, sino que es la regla por la que se rigen efectivamente todos los seres y sucesos del mundo. A una regla así le damos el nombre de ley o de principio.

III

Hay muchas maneras de pensar, esto es, de ordenar el caos, de componer un mundo comprensible y habitable. Cada una cuenta con sus propios criterios o principios de ordenación. ¿Cómo elegir entre ellas? O, simplemente, ¿cómo clasificarlas? Y, sobre todo, ¿cómo hacerlo sin que nos dejemos guiar por algún principio dado ya por supuesto? Hasta ahora, se han utilizado los más variados criterios de clasificación. Por ejemplo, suele decirse que unas maneras de pensar son míticas y otras científicas, o que unas son idealistas y otras materialistas, o que unas son optimistas y otras pesimistas. El antropólogo Philippe Descola las ha agrupado en cuatro grandes tipos: animismo, totemismo, analogismo y naturalismo. Este último sería el modo de pensar hegemónico en el Occidente moderno. Yo voy a clasificarlas según el número de principios que postulan y no según su contenido.

Llamo principio a la ley que se presenta a sí misma como fundamento simultáneo del ser, del conocer y del actuar. De esa ley o principio depende tanto la realidad de las cosas como nuestro conocimiento y nuestra relación práctica con ellas. Que todos los seres tengan una ley o principio quiere decir no solo que tienen un origen, una causa, una razón de su procedencia, de su aparición, sino también una finalidad, una tendencia, un destino que rige su movimiento y al que no pueden dejar de someterse. En suma, esa ley o principio es la fuente última o primera de la que procede todo ser, todo saber y todo actuar. Ahora bien, una determinada forma de pensamiento puede postular uno, dos o más principios. Por eso, siguiendo como único criterio el número de principios postulados, podemos distinguir tres grandes formas de pensamiento: monismo, dualismo y pluralismo.

IV

Es monista toda forma de pensamiento que se apoya en un único principio de realidad, de tal modo que todos los acontecimientos del mundo son remitidos a una sola ley que los gobierna y los explica, que los hace a un tiempo posibles e inteligibles. Es dualista toda forma de pensamiento que reconoce un doble principio, una doble ley, de modo que todos los acontecimientos del mundo resultan del conflicto y de la complementariedad entre ambas leyes o principios. Por último, es pluralista toda forma de pensamiento que reconoce tres o más principios de realidad, de modo que los acontecimientos del mundo resultan de la complicada combinación entre un cierto número de tales principios, número que puede ser variable e indeterminado.

Las dos concepciones más abiertamente contrapuestas son el monismo y el pluralismo. En cuanto al dualismo, no es sino el resultado irresoluble de la tensión entre el monismo y el pluralismo. Por eso, es muy difícil encontrar una forma pura de monismo y una forma pura de pluralismo. Generalmente, nos encontramos con formas de pensamiento híbridas, es decir, con diferentes formas de dualismo. Pero estas diferentes formas de dualismo pueden clasificarse según sea que predomine en ellas la tendencia al monismo o la tendencia al pluralismo.

V

Así, el dualismo que tiende al monismo se manifiesta como un dualismo jerárquico. En él, se reconocen dos principios, pero el uno es originario y el otro es derivado; el uno es verdadero y el otro es solo ilusorio; el uno es bueno y el otro es malo. En una palabra, se postula una jerarquía ontológica, intelectual y moral entre ellos. Esto equivale a presentar la diferencia entre ambos principios como resultado de una «caída» transitoria del primero en el segundo. Esta «caída» supone un desdoblamiento, una ruptura de la unidad originaria. Por eso, es siempre pensada como una especie de enfermedad, contaminación, infidelidad, desequilibrio, derrota o extravío. Pero, precisamente porque se trata de una «caída» transitoria, siempre hay para ella un remedio, una purificación, una reconciliación, una compensación, una revancha, una guía, en fin, un método o camino de salvación, que no es sino un camino de vuelta, un retorno a la unidad perdida. Esta «redención» es a un tiempo posible, obligatoria e inevitable, pues el principio segundo procede y depende constitutivamente del primero, y no puede dejar de remitirse y someterse a él.

En cambio, el dualismo que tiende al pluralismo se manifiesta como un dualismo trágico. En él, se reconocen dos principios que son igualmente originarios, verdaderos y buenos, de modo que no cabe sumisión, reducción o retorno del uno al otro. Aquí, la única «caída» posible sería precisamente la caída en el monismo, la pretensión de eliminar uno de ambos principios, reduciéndolo o subordinándolo al otro, es decir, estableciendo una relación de jerarquía entre ellos. Y la única manera de evitar o remediar ese peligro consiste en reconocer la equivalencia ontológica, intelectual y moral de ambos principios, la tensión irresoluble entre ellos y la necesidad de mantener su doble primado. Este tipo de dualismo pretende cerrar la vía que conduce al monismo y abrir, en cambio, la vía que conduce al pluralismo, pues lo que en él se considera malo no es el conflicto entre varios principios sino la pretensión de negarlo o eludirlo.

En efecto, el pluralismo tiende al monismo cuando se busca la armonía entre diversos principios, cuando se pretende complementarlos y jerarquizarlos entre sí, subordinándolos a un único orden literalmente monárquico. El monismo, a su vez, cede ante el pluralismo cuando se reconoce el conflicto irresoluble entre diversos principios y la imposibilidad de coordinarlos en un orden único y universal. Por eso, la relación entre el monismo y el pluralismo es pensada, desde el monismo, como una armonía jerárquica, siempre amenazada por las tendencias centrífugas o anárquicas; y, desde el pluralismo, es pensada como un conflicto trágico, como una resistencia sin fin contra la tentación centrípeta o monárquica.

VI

¿En qué criterios o principios me baso para establecer esta clasificación de las diferentes formas de pensamiento? Al postular la presencia de varias formas, es evidente que he tomado como punto de partida una perspectiva pluralista. Para el monismo, no hay más que una verdadera forma de pensamiento; todas las otras son falsas o meramente ilusorias. Pero luego he dado un segundo paso: al reconocer la tensión irresoluble entre monismo y pluralismo como origen de las dos grandes formas de dualismo, la forma jerárquica y la forma trágica, me he situado en la perspectiva del dualismo trágico, ya que para el dualismo jerárquico la tensión entre monismo y pluralismo sí es resoluble, y lo es a favor del monismo.

Ahora, voy a dar un tercer paso. He dicho que el dualismo trágico es el que trata de evitar el monismo y favorecer el pluralismo, y que precisamente por eso postula dos principios equivalentes entre sí. Ahora bien, el dualismo trágico desde el cual estoy realizando este análisis no es otro que el dualismo entre monismo y pluralismo, entre las formas de pensamiento que postulan un único principio y las formas de pensamiento que postulan tres o más principios. Desde esta perspectiva deliberadamente formal, el monismo y el pluralismo son a un tiempo irreducibles e ineludibles, de modo que ha de reconocerse una equivalencia entre ellos. En otras palabras, no puede considerarse que el monismo sea el mal a evitar y que el pluralismo sea el bien a alcanzar, o viceversa. No puede considerarse que la armonía sea mala y que el conflicto sea bueno, o viceversa. Lo malo es que se pretenda afirmar el monismo sin pluralismo o el pluralismo sin monismo. Lo malo es que se pretenda afirmar una armonía sin conflicto o un conflicto sin armonía. Lo bueno, lo trágicamente bueno, es reconocer la tensión irresoluble entre la bondad de la armonía y la bondad del conflicto, entre la bondad del monismo y la bondad del pluralismo. O, como diría Heráclito, lo convergente y lo divergente se oponen y al mismo tiempo se mantienen en constante tensión entre sí, como el arco y la lira.

VII

Todavía queda una última cuestión por responder: ¿por qué clasificar las diferentes formas de pensamiento según el número de principios en que se apoyan, independientemente de los contenidos enunciados por tales principios? Y, más concretamente, ¿por qué caracterizar el dualismo trágico en términos formales, como la tensión irresoluble entre monismo y pluralismo?

Porque, al tener en cuenta exclusivamente el número de principios y la noción misma de principio, tal y como aquí ha sido definida, se coloca en primer plano, como criterio clasificatorio decisivo, la relación entre el pensamiento y la acción, entre el saber y el poder, entre la ley o leyes que explican los acontecimientos y la ley o leyes que los rigen, en fin, entre una determinada ordenación intelectual del mundo y una determinada ordenación moral de las relaciones entre los seres. Así, el monismo está ligado a una ordenación monárquica de las relaciones entre los seres, mientras que el pluralismo está ligado a una ordenación anárquica o, más exactamente, poliárquica. Y el dualismo no hace sino revelar la tensión entre ambas formas de ordenación intelectual y moral: el dualismo jerárquico pretende disciplinar los movimientos centrífugos de los seres, sometiéndolos a un solo orden rigurosamente centrado y jerarquizado; en cambio, el dualismo trágico pretende encontrar un equilibrio entre los movimientos centrífugos y los movimientos centrípetos de los seres, entre las relaciones de conflicto o de fuerza y las relaciones de armonía o de alianza.

VIII

Históricamente, parece que la concepción pluralista del mundo ha sido la concepción característica de las llamadas sociedades «arcaicas», «primitivas» o «prehistóricas», es decir, las sociedades con un pensamiento mítico. El mito es una concepción del mundo eminentemente pluralista. El mundo mítico se manifiesta como una multiplicidad de dioses, fuerzas o principios que incesantemente se enfrentan, se alían, se entretejen y se metamorfosean entre sí, formando una infinita maraña de hilos de todos los grosores, fibras y colores. Esta concepción mítica, politeísta o pluralista del mundo no desaparece con la desaparición de las sociedades primitivas, pero es combatida, desmentida, despreciada, deformada y suplantada por otras formas de pensamiento, que sólo la dejarán subsistir entre las clases bajas y entre los poetas, como ignorante superstición o como deliberada ficción. Con la aparición de los primeros Estados teocráticos y de las grandes religiones sacerdotales, se inicia un creciente predominio de las concepciones monistas, o, más exactamente, un creciente conflicto entre monismo y pluralismo, tanto en Occidente como en Oriente, y tanto en el Norte como en el Sur. De ahí que comiencen a proliferar diversas formas de dualismo, unas de carácter jerárquico y otras de carácter trágico.

En el pensamiento filosófico, teológico y científico de Occidente, el monismo acabó prevaleciendo sobre el pluralismo. Las más notables formas de dualismo se dieron en las épocas de transición y de conflicto (entre el mito y la ciencia, pero también entre el politeísmo y el monoteísmo): por un lado, el dualismo trágico de los filósofos y poetas preplatónicos; por otro lado, el dualismo jerárquico de los diversos movimientos gnósticos y de la tradición platónico-cristiana. El triunfo de la ciencia newtoniana parecía presagiar la victoria definitiva del monismo, pero lo cierto es que trajo consigo la aparición de un nuevo tipo de dualismo: el dualismo cartesiano. A este dualismo entre la naturaleza (res extensa) y el espíritu (res cogitans) se le quiso dar, a partir de Kant y Hegel, una resolución monista, recurriendo para ello a una concepción progresista o teleológica de la historia universal, concebida como una victoria paulatina del espíritu sobre la naturaleza.

Los últimos desarrollos de la ciencia en física, geología, biología e historia han cuestionado el monismo newtoniano, el dualismo cartesiano y el teleologismo hegeliano, postulando en su lugar una nueva forma de pluralismo ontológico: el paradigma de la complejidad, también llamado ecológico, holístico o sistémico. Ya en el siglo XIX, Schopenhauer y Nietzsche propugnaron una recuperación del dualismo trágico, pero han sido los grandes traumas políticos del siglo XX y los nuevos movimientos sociales emancipatorios (feminismo, ecologismo, decolonialismo, etc.) los que han hecho necesaria la recuperación de ese tipo de dualismo.

En la época del Antropoceno, nos enfrentamos a la mayor tragedia de la historia humana: la promesa de conseguir un dominio monárquico absoluto e ilimitado del hombre moderno sobre la biosfera terrestre y sobre el espacio ultraterrestre puede conducir a la extinción definitiva de nuestra especie sobre la faz de la Tierra. Este es el dualismo trágico al que se enfrenta hoy la humanidad.

Última actualización: noviembre_2021 2021/11/23 12:20

Derechos de reproducción: Todos los documentos publicados por Antonio Campillo Meseguer en esta página web pueden ser reproducidos bajo la licencia Creative Commons