Septiembre de 2013

Teología cristiana y Economía liberal

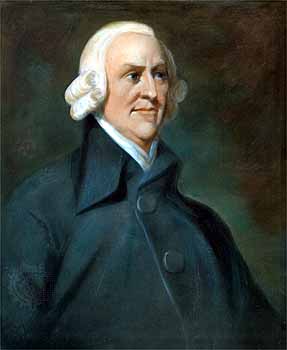

La Economía Política surgió en la Europa del siglo XVIII como una nueva ciencia o arte del gobierno del Estado, al tiempo que se iniciaba el capitalismo industrial. Y el núcleo de esta nueva ciencia económica consistió en imaginar la llamada “sociedad civil” como un orden natural previo al Estado e independiente de él, surgido a partir de las transacciones comerciales entre productores autónomos, de modo que la sociedad humana habría nacido de la necesidad de comerciar, tal y como afirmó Adam Smith en su Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776). La tarea del Estado consistiría en respetar y proteger el funcionamiento de esa sociedad natural, para que pudiera desarrollarse de manera completamente libre y autorregulada. Esto es lo que se conoce como teoría del mercado universal competitivo y autorregulado.

Por supuesto, la historia efectiva de las sociedades humanas no tiene absolutamente nada que ver con esta teoría (como ha vuelto a recordarnos recientemente el antropólogo y activista David Graeber, en su magnífica obra En deuda: una historia alternativa de la economía, Barcelona, Ariel, 2012), pero los economistas liberales han seguido repitiéndola como un dogma de fe durante más de doscientos años, en manuales, estudios especializados, informes oficiales, Facultades de Economía y Escuelas de Negocios de todo el mundo.

Pues bien, la hipótesis que voy a defender aquí es que esa teoría del libre mercado es una versión secularizada de la vieja teología cristiana, y en particular de una rama de la llamada “teología natural” a la que Leibniz (1646-1716) denominó “teodicea”, y cuyo objetivo principal es hacer compatible la existencia del mal en el mundo con la existencia y la bondad del Dios único, creador y todopoderoso (véase G. W. Leibniz, Obras filosóficas y científicas, vol. 10. Ensayos de teodicea, ed. de Tomás Guillén Vera, Granada, Comares, 2012, 568 p.).

En realidad, la teodicea surgió con las religiones monoteístas y su objetivo era explicar los muchos males del mundo para evitar que fueran utilizados –siguiendo el peligroso ejemplo de los filósofos paganos y de los herejes gnósticos- como una impugnación de la existencia y/o de la bondad de Dios. En efecto, si hay un único Dios que es eterno, omnipotente, creador y gobernador del mundo, está claro que ese Dios soberano es el responsable último de todos los males del mundo y, por tanto, no puede ser reconocido como el Bien supremo. Esto es, precisamente, lo que decían los gnósticos: si es el Dios Bueno y Supremo, entonces no es el creador de un mundo tan mal hecho; y si es el creador del mundo, entonces es un dios malo e inferior, al que se opone el Dios Bueno y Supremo. Por eso, el gran reto de las religiones monoteístas era responder a esta pregunta: ¿cómo hacer que Dios sea a la vez el origen y el fin de todas las criaturas, el Soberano único que ha creado el mundo y lo gobierna como su señor todopoderoso, y el Bien último hacia el que tienden todos los seres de la creación?

Esta es la irresoluble aporía que la teodicea ha tratado de resolver. Y, para ello, ha recurrido a dos tipos de argumentos. El primero es que los males experimentados por los humanos son solo males relativos y aparentes, ya que en realidad Dios se sirve de ellos como medios útiles y necesarios, y los pone al servicio del fin último, que es la justicia o armonía cósmica, y, por tanto, la supremacía final del Bien sobre el Mal. De este modo, los males se transmutan milagrosamente en bienes, aunque los pobres humanos no seamos capaces de comprender, dadas nuestras limitadas capacidades intelectuales y morales, cómo funciona el providente y bondadoso gobierno de Dios.

El segundo argumento consiste en reintroducir una forma atenuada de gnosticismo o dualismo cósmico, achacando a algunas criaturas de Dios, que en su origen eran inocentes, la vana voluntad de rebelarse contra él y combatir su bondadoso y providente gobierno. Así que serían estas criaturas rebeldes (sean “ángeles caídos” como Lucifer, o humanos primordiales como Adán y Eva, expulsados del Paraíso tras cometer el “pecado original”, es decir, tras caer en la tentación de ser como dioses) los verdaderos y únicos responsables del mal del mundo. Sin embargo, su rebelión está condenada de antemano al fracaso, pues Dios acabará imponiendo su soberana voluntad en el día del Juicio Final, castigando a los hijos soberbios e insumisos, y premiando a los humildes y obedientes.

La Economía Política liberal, y en particular la teoría de la “mano invisible” del Mercado, tiene la misma estructura lógica que la teodicea cristiana, pues está construida con el mismo tipo de argumentos morales. Por un lado, atribuye al divino Mercado la misma capacidad taumatúrgica que la teodicea atribuye a la divina Providencia: convierte los males en bienes, ya que la lucha anárquica de todos contra todos, la búsqueda egoísta y desaforada del propio interés individual, la competencia abierta e ilimitada por obtener el máximo beneficio al mínimo coste, aun a costa del máximo perjuicio ajeno, acabará produciendo milagrosamente una situación de equilibrio económico, de bienestar social y, por tanto, de paz perpetua. Ahora bien, si los vicios privados acaban produciendo virtudes públicas, como proponía el filósofo y economista Bernard Mandeville (1670-1773) en su célebre obra de 1714, La fábula de las abejas, o los vicios privados hacen la prosperidad pública (Madrid, FCE, 1982), entonces tales vicios dejan de serlo y se convierten en una nueva forma de virtud, que puede e incluso debe ser cultivada sin la menor vergüenza, puesto que con ella se está contribuyendo a realizar el Bien supremo, que no es sino el funcionamiento providente y taumatúrgico del divino Mercado.

Esta ingeniosa doctrina, en la que se combina la más sutil Teología con la más calculadora Economía, permite que uno pueda entregarse a las actividades más mezquinas y depredadoras, que pueda engañar y explotar a sus semejantes, que pueda servirse de todo cuanto le rodea como de un simple medio para sus más egoístas caprichos, y que al mismo tiempo conserve intacta la buena conciencia, hasta el punto de considerarse como un ciudadano de bien y como un cristiano decente, más aún, como un altruista benefactor de la humanidad, ya que buscar el propio provecho a costa de los demás es la mejor manera de contribuir al armónico funcionamiento del divino Mercado.

Por otro lado, así como la vieja teodicea necesita recurrir a un dualismo atenuado, achacando el mal del mundo a una minoría de criaturas rebeldes al plan de Dios, así también la teoría liberal de la “mano invisible” necesita contar con sus propios chivos expiatorios para culparlos de todos los males que impiden al providente Mercado funcionar de manera completamente libre y autorregulada. Esos chivos expiatorios, esas criaturas rebeldes e insumisas son los “intervencionistas”, los “estatalistas”, los “planificadores”, los “republicanos”, los “demócratas”, los “totalitarios” (pues, para la teoría liberal, no hay diferencia alguna entre todos ellos), ya que se empeñan en ocupar el lugar de Dios, es decir, pretenden interferir en las sabias, naturales, divinas e inviolables leyes del Mercado, con sus miopes y vanas iniciativas, con su ingenua fe en la capacidad de los humanos para actuar de forma democrática, justa y solidaria. Esos heréticos enemigos del divino Mercado son los únicos causantes de todos los males del mundo, los únicos responsables de que el Mercado no funcione de manera plenamente autorregulada y derrame por doquier sus milagrosos y universales beneficios.

Pero, afortunadamente, el eterno y todopoderoso Mercado acabará imponiendo su ley, castigando a los rebeldes intervencionistas con toda clase de desgracias y premiando a los competitivos emprendedores con las delicias del poder, la riqueza y la gloria.

El santo Agustín de Hipona (354-430), reconocido como uno de los más influyentes Padres de la Iglesia Católica, en su magna obra La ciudad de Dios contra los paganos, escrita entre 412 y 426 (Obras completas de San Agustín, nº 171 y 172, Madrid, BAC, 2013), dividía a la humanidad en dos grandes bloques: la “Ciudad del Diablo”, a la que pertenecían todos cuantos se amaban a sí mismos hasta el olvido y la negación de Dios, y la “Ciudad de Dios”, a la que pertenecían todos cuantos amaban a Dios hasta el olvido y la negación de sí mismos.

Los santos padres del liberalismo económico también dividen a la humanidad en dos bloques: los que se someten al divino Mercado hasta el olvido y la negación de sí mismos como sujetos éticos y políticos, y los que se niegan a acatar su supuesta omnipotencia y providencia, y en cambio se empeñan en organizar de manera libre y concertada la convivencia entre los humanos, tratando de encontrar el régimen más justo posible.

Muchos creen que la moderna Economía Política liberal es una ciencia, pero lo cierto es que sigue funcionando (en la teoría y en la práctica) del mismo modo que la antigua Teología cristiana. Por eso, no es de extrañar que el fundamentalismo cristiano y el fundamentalismo neoliberal sean los dos pilares inseparables de la derecha más reaccionaria en todos los países del Occidente euro-atlántico.

Última actualización: septiembre_2013 29/09/2013 01:15

Derechos de reproducción: Todos los documentos publicados por Antonio Campillo Meseguer en esta web pueden ser reproducidos bajo la licencia Creative Commons