Tabla de Contenidos

Diciembre de 2020

Poesía, naturaleza y política

A mi nieta Irati, nacida el 13 de diciembre de 2020.

I

Como he propuesto en Tierra de nadie (2015) y en Mundo, nosotros, yo (2018), las tres condiciones básicas de la vida humana son el kósmos, la pólis y el éthos. Por un lado, la naturaleza circundante, que nos da la vida y la muerte, que nos sustenta y nos amenaza, que es a la vez nuestra cuna y nuestra tumba. Por otro lado, la comunidad de nuestros semejantes, que nos acoge y nos excluye, que es a un tiempo hospitalaria y hostil, es decir, que también nos da la vida y la muerte. Y, por último, nuestro propio cuerpo viviente y vulnerable, que hace de cada uno de nosotros una criatura singular y efímera, dependiente simultáneamente de nuestro entorno natural y de la compañía de nuestros semejantes, y destinada a configurar de uno u otro modo su propia subjetividad.

Pero ¿qué es lo que nos permite a los humanos conectar la configuración del yo, la constitución del nosotros y la domesticación del mundo? En mi opinión, los tres grandes conectores de la experiencia humana son la pasión, la técnica y el lenguaje, es decir, los vínculos afectivos, los hábitos aprendidos y los códigos simbólicos. Digámoslo en griego: gracias al páthos, a la techné y al lógos, los humanos somos capaces de tejer una compleja trama de interacciones entre el éthos, la pólis y el kósmos.

Según el filósofo judeo-alemán Ernst Cassirer, los seres humanos somos «animales simbólicos». Los sistemas simbólicos son los mapas mentales y culturales que nos permiten articular entre sí las tres condiciones básicas de la vida humana: el conocimiento del mundo natural y cultural, la regulación de la convivencia con nuestros semejantes y la configuración existencial de la propia subjetividad. Esta articulación cosmopoliética de la experiencia es una constante antropológica y por tanto podemos considerarla como una cuarta condición básica de la vida humana; de hecho, está presente en todas las sociedades y en todas las épocas, aunque sea bajo formas muy diversas.

En efecto, hay muchas formas de conectar el kósmos, la pólis y el éthos, y la historia de la humanidad es la incesante variación de esas formas. Por eso, hay también muchos sistemas simbólicos, muchos tipos de mapas con los que dar cuenta de esa interconexión: mitos, religiones, filosofías, ciencias, artes, literaturas, etc. Pero la conjunción cosmopoliética se da, de uno u otro modo, en todas las grandes formas simbólicas del pensamiento humano.

Una de esas formas simbólicas es la poesía, en particular la poesía lírica, entendida como uno de los géneros literarios procedentes de la tradición oral. En la Grecia arcaica se practicaba como un canto rítmico acompañado de música (mediante el uso de instrumentos como la cítara y la lira o arpa de mano) y en algunos casos asociado también a la danza. En la Grecia clásica comenzó a diferenciarse de la poesía épica (como los relatos homéricos) y de la poesía dramática (como las tragedias y las comedias), si nos atenemos a la clasificación de los géneros literarios establecida por Platón en la República y por Aristóteles en la Poética.

La poesía lírica, junto con la epiméleia heautoû (ἐπιμελείας ἑαυτou), el «cuidado de sí» cultivado por Sócrates y las distintas escuelas filosóficas grecolatinas (platónicos, aristotélicos, estoicos, epicúreos, cínicos y escépticos), ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del éthos. El poeta lírico, primero por medio del canto rítmico recitado en público y después por medio de la «escritura de sí» practicada en soledad, no sólo modela el lenguaje para expresar sus emociones más íntimas y compartirlas con sus semejantes, sino que con ello también se va modelando a sí mismo, va dando forma a lo que Plutarco llamó ethopoíesis, es decir, la creación o configuración artística del propio carácter. Michel Foucault la definió como una «estética de la existencia», porque gracias a ella el yo (el éthos) se experimenta en su irreducible singularidad existencial, confrontado y al mismo tiempo vinculado con la alteridad del nosotros (la pólis) y con la inmensidad del mundo (el kósmos).

II

La tradición literaria de Occidente tiene dos grandes fuentes: la griega, que comienza con la Ilíada y la Odisea, ambas escritas en griego jónico y eólico, y atribuidas a un legendario Homero del que nada se sabe y cuyo nombre remite probablemente a varios autores; y la judía, que comienza con el Tanaj, un conjunto heterogéneo de textos (la Torá, los Nevi’im y los Ketuvim) escritos en hebreo y arameo, al que los cristianos llamarán Antiguo Testamento y que junto con el Nuevo Testamento, escrito en griego, formará la Biblia cristiana.

Tanto la Ilíada y la Odisea griegas como el Tanaj judío son textos anónimos, sin autor conocido, en los que varios autores pusieron por escrito, a lo largo de años y siglos, los relatos, cantos y proverbios que habían sido transmitidos durante generaciones mediante la narración oral y la recitación rítmica.

Pues bien, tanto en la Ilíada como en el Eclesiastés (que es uno de los Ketuvim o escritos del Antiguo Testamento), nos encontramos con una idea que será la semilla de toda la poesía lírica posterior: la conciencia de la finitud de cada existencia humana singular y su contraste no sólo con la pluralidad de los otros seres humanos sino también con la infinitud siempre renovada de la naturaleza, que envuelve y sustenta a todos los seres vivientes.

En el canto VI de la Ilíada, antes de entrar en combate, el griego Diomedes pregunta al troyano Glauco cuál es su linaje y este le responde:

Cual la generación de las hojas, así la de los hombres.

Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva,

reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera:

de igual suerte, una generación humana nace y otra perece.

οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.

φύλλα τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ' ὕλη

τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ' ἐπιγίγνεται ὥρη:

ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ' ἀπολήγει.

En el Eclesiastés podemos leer estos conocidos versos:

¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más que vanidad!

¿Qué provecho saca el hombre

de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol?

Una generación se va y la otra viene,

y la tierra siempre permanece.

(…)

Lo que fue, eso mismo será;

lo que se hizo, eso mismo se hará:

¡no hay nada nuevo bajo el sol!

(…)

Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa

bajo el sol:

un tiempo para nacer y un tiempo para morir…

Desde Píndaro y Safo en adelante, la poesía lírica, a diferencia de la narración épica y la representación dramática, será el género literario elegido por los y las poetas para expresar los gozos y los pesares de la finitud humana.

Por un lado, la poesía se dolerá del paso del tiempo, el fugit irreparabile tempus de Virgilio, una temporalidad inexorable que afecta tanto a los individuos como a las sociedades: la pérdida de la juventud, la ruina de los imperios, la fugacidad de los amores, el ocaso de los honores, la rueda de la fortuna, el ciclo de la vida y de la muerte.

Por otro lado, la poesía será un canto de gratitud a los dones recibidos: la singularidad de cada vida humana, de cada rostro, de cada lugar, de cada animal o planta, de cada humilde suceso, de cada pequeño afán, de cada gran amor, sobre todo en contraste con la inmensidad y la diversidad inabarcable de la naturaleza, experimentada a un tiempo como nuestra cuna y nuestra tumba, la que todo nos da y todo nos arrebata.

Pero, en esta tensión trágica e irresoluble, en la que el aquí y el ahora de cada criatura mortal se confronta con el tiempo y el espacio del insondable cosmos, la poesía ha oscilado siempre entre dos polos extremos: por un lado, el polo rural, campestre, bucólico y apolítico, la invención de géneros como el idilio, la égloga y el relato pastoril, el tópico del beatus ille de Horacio, traducido por Fray Luis de León en su «dichoso aquel que huye del mundanal ruido» y teorizado por Antonio de Guevara en su Menosprecio de corte y alabanza de aldea, es decir, el cultivo de la vida retirada y solitaria, sobria y apacible, que se contenta con los elementales dones de la naturaleza; por otro lado, el polo urbano, cortesano, bohemio y político, la entrega a los placeres y preocupaciones de la vida en sociedad, el gusto por la sátira, la diatriba, el himno y la elegía, el afán de novedades y aventuras, el vaivén de los amores y desamores, la peripecia de las luchas heroicas y las melancólicas derrotas, como en Quevedo, Byron, Baudelaire y Whitman.

Pensemos en los poetas españoles de la primera mitad del siglo XX: las generaciones del 14, el 27 y el 36, pero también las menos conocidas poetas del grupo de «Las Sinsombrero». Tal vez su grandeza estuvo en que se movieron (al menos, las voces más destacadas) entre el polo rural y el urbano, entre el elogio de los dones naturales de la vida y el compromiso político con los ideales republicanos. Citaré solamente algunos nombres: Antonio Machado, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Miguel Hernández y la menos conocida Ernestina de Champourcín.

III

Siguiendo el modelo de las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique (1440-1479), el poeta Juan Ramón Jiménez (1881-1958), que también había perdido a su padre, escribe a comienzos del siglo XX un célebre poema titulado «El viaje definitivo» (recogido en Poemas agrestes, 1910-1911), en el que anticipa su propia muerte y expresa una vez más el contraste entre la finitud humana, la sucesión de las generaciones y la recurrente infinitud de la naturaleza:

… Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros

cantando;

y se quedará mi huerto, con su verde árbol,

y con su pozo blanco.

Todas las tardes, el cielo será azul y plácido;

y tocarán, como esta tarde están tocando,

las campanas del campanario.

Se morirán aquellos que me amaron;

y el pueblo se hará nuevo cada año;

y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,

mi espíritu errará nostáljico…

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol

verde, sin pozo blanco,

sin cielo azul y plácido…

Y se quedarán los pájaros cantando.

Pues bien, un siglo después, en este año 2020 que está a punto de concluir, tal vez Juan Ramón tendría que darle la vuelta al contenido de su poema y lamentarse de que mueran los pájaros, y se talen los árboles, y se sequen los pozos, y se contamine el cielo, y se vayan despoblando los pueblos, mientras él sigue todavía vivo y asiste desesperado a esa degradación acelerada de la naturaleza y de la vida rural.

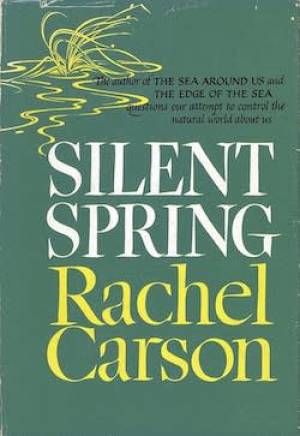

En 1962, la bióloga estadounidense Rachel Carson publicó un libro pionero, titulado Primavera silenciosa, en el que denunciaba cómo los pesticidas químicos utilizados por la nueva agricultura industrial estaban causando la muerte no sólo de los insectos sino también de los pájaros que se alimentaban de ellos.

Esta transformación histórica de las interacciones entre los humanos y la naturaleza, calificada por Will Steffen y otros científicos como la «gran aceleración» del Antropoceno, puede ayudarnos a entender las diferencias entre dos poetas españoles a los que aprecio y leo desde hace muchos años: Eloy Sánchez Rosillo y Jorge Riechmann.

IV

En efecto, tras este largo preámbulo filosófico e histórico, quisiera detenerme a comentar la obra de estos dos poetas españoles contemporáneos, Eloy y Jorge, en los que se expresa con toda claridad una ruptura, una desconexión extrema entre el polo rural y el polo urbano, no por mero capricho de los propios autores, sino por las transformaciones del mundo natural y social en que vivimos.

Me limitaré a comentar sus dos últimos libros, aparecidos en 2020: el de Eloy tiene por título La rama verde; el de Jorge, Mudanza del isonauta. Enkráteia. Aunque ambos están publicados en la colección Marginales (Nuevos Textos Sagrados) de la editorial Tusquets, no pueden ser más diferentes entre sí.

Eloy, fiel a una larga trayectoria que comenzó con Maneras de estar solo (Premio Adonais de Poesía 1977, publicado en 1978), cultiva una poesía intimista, introspectiva, despojada de toda alusión a los cambiantes asuntos humanos: acontecimientos históricos, conflictos sociales, creaciones culturales, personajes públicos, etc. El protagonista de los poemas es el propio poeta, su experiencia solitaria del mundo, su relación a un tiempo agradecida y melancólica con los vívidos recuerdos de su infancia, los grandes amores de su vida (la madre, la amada, el hijo…), sus heridas, sus desengaños, el inexorable paso del tiempo, los pequeños sucesos de la vida cotidiana, y muy especialmente los fenómenos naturales más elementales y recurrentes: la luz, el aire, el mar, las adelfas, la luna, el canto del pájaro, la rama verde que brota de nuevo tras el frío invierno…

La poesía de Eloy Sánchez Rosillo es deliberadamente «apolítica» (o, más bien, «impolítica», por usar la expresión de Thomas Mann retomada luego por Roberto Esposito). El poeta se relaciona a solas con el mundo, y la naturaleza se le ofrece como el horizonte último de la existencia, como esa luz que está siempre ahí, eterna y, a la vez, en estado naciente, resplandeciendo de nuevo cada día.

El lenguaje del poeta también es deliberadamente sencillo, coloquial, cercano, despojado de toda jerga erudita y de todo juego retórico, carente de nombres propios, exento de toda referencia histórica y cultural (con algunas excepciones como «Cartas de ultramar», «Café Iruña» y «Apunte de Bogotá»), como si quisiera acceder al idioma más elemental y universal de la experiencia humana. En el poema que da título al libro y con el que lo concluye, Eloy retoma la vieja metáfora de las hojas que caen y reverdecen año tras año, y de los pájaros que retornan cada primavera, para dar cuenta de su propia vida:

Ay, árbol del vivir,

árbol de la ilusión y de los desengaños,

de las revelaciones.

Cuando te agita el viento de la edad,

las hojas secas caen.

Pero en la rama aún verde de la infancia

-la que está más arriba, la que en la luz se mueve-

canta el jilguero.

En cambio, Jorge Riechmann, catorce años más joven que Eloy pero fiel también a una larga trayectoria poética que comenzó con su Cántico de la erosión (II Premio de Poesía Hiperión, 1987), ha cultivado siempre una «poesía practicable» (así la llamaba cuando era colaborador de la revista mientras tanto), es decir, abiertamente política (o, más bien, ecopolítica), combativa, comprometida con las luchas ecologistas y emancipatorias de su tiempo. Los poemas de su último libro suelen estar precedidos por varias citas, acompañados a veces por notas a pié de página, atravesados por toda clase de referencias a personas, obras, expresiones polémicas y acontecimientos históricos.

Para Jorge, la poesía no es un diálogo secreto consigo mismo, sino más bien un diálogo público con una gran variedad de interlocutores, desde los sabios antiguos hasta los científicos modernos, desde los poetas y filósofos a los políticos y periodistas de la más inmediata actualidad. Por sus versos desfilan numerosos personajes con sus nombres propios y con su propia jerga personal.

Además, el tema central de su poesía, el acontecimiento histórico que provoca en el poeta la mayor conmoción interior, es precisamente la pérdida de la naturaleza terrestre como un horizonte trascendente e inmutable, su acelerada degradación a manos de los humanos (el expolio de los bienes naturales, el exterminio de las especies vivientes, la contaminación de los suelos, las aguas y el aire), y en particular el cambio climático antropogénico, que está alterando y deteriorando todo aquello que han admirado siempre los poetas: la luz, el aire, el mar, los bosques, los pájaros, el ciclo regular de las estaciones…

En el Siglo de la Gran Prueba, ante el colapso ecosocial que se avecina, Jorge se pregunta (pp. 59-60):

¿Qué otra cosa

sino acompañarnos

los breves días eternos

de nuestro paso sobre este globo azul?

¿Qué sino estar ahí

cuando el dañado, cuando la exhausta

vacila y está a punto de caer?

¿Qué sino contrariar

a las fuerzas tanáticas

del beneficio y la prisa?

Diríase que Eloy se aferra a la convicción de que la naturaleza (tanto la naturaleza exterior como su propia experiencia interior) es milagrosamente eterna, imperecedera, y está siempre más allá del tiempo cambiante de los humanos, de sus preocupaciones y desvaríos. Mientras que Jorge asiste alarmado y desesperado (pero también resistente y esperanzado) a la ceguera con que la humanidad está destruyendo su morada terrestre, haciéndola cada vez más inhabitable y provocando con ello no sólo el ecocidio en curso de plantas y animales, sino también el previsible genocidio de una gran parte de la propia especie humana.

Sin embargo, Eloy y Jorge coinciden en algo que tal vez constituya el núcleo más genuino de la experiencia poética: el canto a la naturaleza que nos envuelve y nos sustenta, la llamada a detenerse en el aquí y el ahora, el esfuerzo por transmitir la plenitud del efímero instante en el que la vida se nos da como un regalo gratuito y gozoso. Y, para ambos poetas, los versos que van anotando año tras año, libro tras libro, no son más que la mano tendida para compartir con sus lectores y lectoras la emoción de ese efímero instante de gracia.

El mundo literario de Irene Némirovsky

En las últimas semanas me he sumergido en el mundo literario de Irene Némirovsky (1903-1942). He leído, una tras otra, seis de sus novelas, dos de ellas póstumas: El baile (1930), El vino de la soledad (1935), Los perros y los lobos (1940), Los bienes de este mundo (1941), Los fuegos de otoño (1957) y Suite francesa (2004).

Irene Némirovsky nació en Kiev en 1903, en el seno de una rica familia judía; en 1918 huyó con sus padres a Finlandia tras la revolución rusa, pero acabó instalándose en París en 1919, donde estudió la carrera de Letras y muy pronto se convirtió en una escritora de éxito; en 1940, cuando Francia es ocupada por los nazis, huye de la capital con su marido y sus dos hijas, pero en 1942 el gobierno colaboracionista detiene a los padres, primero a ella y luego a él, y los deporta a Auschwitz, donde mueren ese mismo año. Las hijas lograron sobrevivir y conservaron los manuscritos de la madre, entre ellos la inacabada y premiada Suite francesa.

Némirovsky construye su mundo literario a partir de su propia experiencia biográfica e histórica: una infancia desdichada, con una madre que la ignoraba y menospreciaba; una adolescencia en el exilio, primero en Finlandia y luego en Francia; una juventud gozosa como universitaria, escritora, esposa y madre; y, finalmente, una madurez trágica, que acabará en el campo de exterminio de Auschwitz.

La autora tiene una extraordinaria capacidad narrativa para describir toda clase de situaciones, personajes, emociones y dilemas existenciales; y, sobre todo, para enhebrar la intimidad de las vidas singulares con los grandes acontecimientos de la época: las tensiones entre los judíos pobres del gueto de Kiev, los judíos ricos y cosmopolitas, y los gentiles (en particular, los franceses); los efectos de la revolución rusa en las élites adineradas, entre ellas su familia; los fervores patrióticos iniciales y los estragos terribles de la Gran Guerra; el esplendor y la decadencia de la burguesía francesa; los locos años veinte y la crisis de los años treinta; la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia…

Y lo más increíble de todo es que, cuando murió en Auschwitz, Irene Némirovsky tenía sólo 39 años.

Última actualización: diciembre_2020 2020/12/13 16:38

Derechos de reproducción: Todos los documentos publicados por Antonio Campillo Meseguer en esta página web pueden ser reproducidos bajo la licencia Creative Commons