Agosto de 2012

Metafísica del verano

Este año he vivido el verano más seco y caluroso de cuantos tengo memoria. Y no es una percepción exclusivamente mía: los meteorólogos españoles aseguran que este verano ha sido uno de los más secos y calurosos de cuantos se tienen registros estadísticos. Por un lado, ha sido el segundo más seco de los últimos 60 años, solo por detrás de 1994: las lluvias han descendido entre un 25% y un 50% con respecto a la media; por otro lado, ha sido uno de los más calurosos de ese mismo período, junto con 2003, 2005 y 2009: en julio y agosto, la temperatura subió en algunas regiones de España, entre ellas la Región de Murcia, entre 2 y 3 grados por encima de la media.

Este fenómeno meteorológico, aparentemente intrascendente, me ha sugerido tres tipos de reflexiones entrecruzadas.

La primera reflexión surge de la experiencia vivida, de esa interminable sucesión de días en los que la temperatura subía por encima de los 40º grados, y de esa no menos interminable sucesión de noches en las que la temperatura no bajaba de los 24º. Era imposible dormir profundamente y levantarse con el cuerpo descansado y la mente despejada; era imposible realizar cualquier actividad física sin acabar inmediatamente convertido en una sopa de sudor; era imposible, en fin, concentrarse en cualquier actividad intelectual durante mucho tiempo seguido.

Había que recurrir al ventilador, el aire acondicionado, la ducha o el baño. Había que refrescar el cuerpo envolviéndolo en artificiales ráfagas de aire, acariciándolo con una lluvia doméstica no menos artificial, o sumergiéndolo varias veces al día en el agua que uno encontrase más a mano: la piscina, el río, el embalse, el lago o el mar.

Entonces, surge inevitablemente una primera reflexión de alcance metafísico: nuestro cuerpo viviente es un frágil compuesto de unos cuantos elementos materiales. Los antiguos filósofos y médicos griegos distinguían cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Necesitamos ingerir alimentos sólidos para poder vivir, pero también necesitamos beber agua potable, respirar aire limpio, y calentarnos e iluminarnos con los rayos del sol y con los fuegos encendidos por nosotros mismos. Nuestro cuerpo es una mezcla de tierra, agua, aire y luz, y si careciera de uno solo de estos cuatro elementos, perecería.

Además, necesitamos una determinada medida, una cierta proporción de cada uno de esos elementos: ni más, ni menos. Necesitamos, en fin, un cierto equilibrio entre todos los elementos que componen nuestro frágil cuerpo viviente.

Por ejemplo: nuestro cuerpo solo puede mantenerse con vida si conserva de manera estable una determinada temperatura, en torno a los 36 o 37 grados centígrados. Uno de los signos más claros de una enfermedad es el aumento o la disminución de la temperatura corporal con respecto a esa media, y uno de los signos más claros de la curación es la recuperación de la temperatura habitual.

Podemos soportar temperaturas exteriores más altas o más bajas, sea por la alternancia de los días y las noches, por la sucesión de las estaciones del año, o porque habitemos en regiones polares o tropicales y no en regiones templadas. Pero hemos de recurrir a toda clase de inventos y procedimientos artificiales (ropas, viviendas, fuegos domésticos, baños de agua, aparatos de calefacción o de refrigeración, etc.), para protegernos del frío o del calor, y mantener así la temperatura de nuestro cuerpo en los márgenes de lo soportable.

Si nos vemos sometidos a una bajada o a una subida extremas de la temperatura exterior, sin que podamos recurrir a protección alguna, en muy poco tiempo (apenas unos días o unas horas) moriremos congelados o abrasados.

Los humanos modernos nos creemos los señores del mundo, pero nuestra vida pende de un hilo finísimo: el aire que respiramos y que nos mantiene físicamente unidos al mundo en el que habitamos. Basta que la temperatura media de ese aire rebase en unos pocos grados los límites de lo tolerable, y nuestro cuerpo dejará de respirar.

La segunda reflexión tiene que ver también con el calor, pero no solo el que amenaza a nuestro cuerpo viviente, sino también el que amenaza al entorno físico y biológico en el que habitamos. En este último verano, precisamente porque ha sido especialmente seco y caluroso, se ha producido un alarmante incremento de los incendios forestales, tanto en la península ibérica como en Baleares y Canarias: desde el 1 de enero hasta el 12 de agosto, ardieron unas 140.000 hectáreas en España, la cifra más alta de los últimos 10 años y el triple que en 2011. Según datos del 26 de agosto, la superficie quemada total era ya de 153.159,66 hectáreas. A esto hay que sumar la superficie quemada de los últimos grandes incendios ocurridos después de esa fecha, en las provincias de Madrid, Zaragoza, Málaga y Toledo. Además, en este año 2012, los incendios han causado el fallecimiento de 8 personas.

Ahora bien, los incendios forestales no son simples fenómenos naturales debidos al calor ambiental y ajenos, por tanto, a la acción humana. Al contrario, la mayor parte de los incendios que se han producido este verano en España, se han debido a causas humanas. Según Greenpeace, el 95% de todos los incendios están causados por el ser humano.

Ahora bien, hay que diferenciar cuatro tipos de causas humanas: los incendios deliberadamente provocados, los que se deben a negligencias (quemas agrícolas, cerillas o cigarros mal apagados, etc.), los que se producen “accidentalmente” en zonas que han sido deliberadamente descuidadas por las administraciones públicas en los últimos años, y los que no son apagados a tiempo porque las administraciones no cuentan con los instrumentos, el personal y los planes de actuación adecuados. En cuanto a las dos primeras causas (incendios provocados y negligencias), han supuesto el 45% de todos los incendios, según la Guardia Civil; en cuanto a las dos últimas causas, es mucho más difícil de cuantificarlas, pero las organizaciones ecologistas y los agentes forestales llevan años denunciando que tanto el gobierno central como los autonómicos, con la excusa de la crisis económica, han llevado a cabo drásticas reducciones de recursos en el mantenimiento y vigilancia de las zonas forestales.

Si la mayor parte de los incendios se deben a causas humanas, sea por una acción intencionada, por una negligencia o por una mala gestión pública, entonces la reflexión metafísica sobre el calor y la sequía debe ser complementada con una reflexión política sobre el modo en que ese calor y esa sequía son atenuados o incrementados por los propios seres humanos.

Y esto me lleva a formular una tercera reflexión: el incremento del calor y de la sequía en los períodos veraniegos, que se ha convertido en una tendencia ascendente durante las últimas décadas, y que es padecido en carne propia por cada uno de nosotros, pero también por los demás seres vivos (las plantas y los animales) de los que dependemos y con los que compartimos la biosfera terrestre, tampoco es un fenómeno meramente “natural”, sino que está siendo artificialmente inducido por la acción humana. Me refiero, claro está, al cambio climático global.

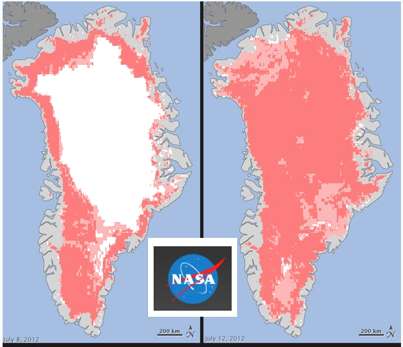

El extremo calor y la extrema sequía de este verano no son hechos aislados, sino que forman parte de un proceso secular de alcance planetario, iniciado a partir del uso masivo de combustibles fósiles, y agravado por la acelerada desforestación de las últimas décadas. Las evidencias del cambio climático antropogénico se acumulan. Son ya muchos los fenómenos que lo indican. Son ya muchos los estudios científicos publicados, comenzando por los que publica periódicamente el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), dependiente de la ONU. La última evidencia: este verano, el 97% de la capa de hielo que cubría Groenlandia ha desaparecido en apenas cuatro días, un fenómeno sin precedentes.

El cambio climático global provocará grandes transformaciones físicas, biológicas y sociales en las próximas décadas. Provocará, incluso, guerras climáticas, como algunas de las terribles guerras que se han producido ya en la región del Sahel. Sin duda alguna, el cambio climático y, en general, la crisis ecológica global (que incluye el agotamiento de recursos naturales y la pérdida de biodiversidad) es el mayor problema al que se enfrenta actualmente la humanidad, porque puede poner en riesgo la supervivencia de millones de seres humanos en las próximas décadas.

Ahora bien, para afrontar un problema global como el cambio climático, se requiere adoptar grandes acuerdos políticos de alcance global. Sin embargo, las potencias hoy hegemónicas (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China, Japón, Brasil, etc.) no han sido capaces de pactar acuerdos de ese tipo, sino que más bien siguen centradas en la defensa del viejo principio de soberanía nacional, como si el cambio climático no cuestionara precisamente la pertinencia de seguir apelando a ese principio como instancia decisoria última. Pero tampoco contamos con instituciones democráticas cosmopolitas capaces de imponerse por encima de los diversos intereses nacionales, para poner en marcha las políticas globales que la humanidad necesita.

Un buen sistema económico debe cumplir con dos principios básicos: garantizar el sustento material de todos los seres humanos actualmente vivientes, y asegurarse de que la obtención de ese sustento de la humanidad presente sea sostenible en el tiempo y no ponga en riesgo el sustento de las generaciones venideras. Pues bien, el capitalismo no cumple ninguno de esos dos principios, por lo que es un régimen económico manifiestamente antieconómico: por un lado, es injusto, porque ha acrecentado cada vez más la desigualdad entre ricos y pobres, y provoca diariamente la muerte de decenas de miles de personas por falta de agua, alimentos y medicamentos; por otro lado, es insostenible, porque el bienestar de los países más ricos se basa en el expolio acelerado del planeta y, por tanto, no se puede universalizar ni se puede mantener durante mucho tiempo.

Necesitamos un nuevo régimen tecno-económico, que cumpla con el doble principio de la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Y necesitamos, al mismo tiempo, un nuevo régimen jurídico-político de alcance cosmopolita, para lograr que ese otro régimen tecno-económico se imponga de forma generalizada y permita a la humanidad seguir habitando en la Tierra, junto con las demás especies vivientes.

En caso contrario… El calor, o más exactamente, el incremento paulatino de la temperatura más allá de lo tolerable por nuestro cuerpo (y el de otros muchos seres vivos), acabará matando directa o indirectamente a miles y millones de seres humanos. Y, dado que ese incremento de la temperatura no será un fenómeno meramente “natural”, sino inducido “artificialmente” por la acción u omisión de los poderosos de este mundo, podemos asistir en las próximas décadas a un eco-genocidio de proporciones gigantescas, es decir, a una nueva forma de “crimen contra la humanidad”, que deberíamos comenzar a tipificar, condenar y, sobre todo, prevenir.

Última actualización: agosto_2012 23/09/2012 21:20

Derechos de reproducción: Todos los documentos publicados por Antonio Campillo Meseguer en esta web pueden ser reproducidos bajo la licencia Creative Commons