Junio de 2019

Una filosofía sin papeles

Charla pronunciada «sin papeles» en la XVII Semana de Filosofía de la Región de Murcia «Filosofía y crisis ecológica», organizada por la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (SFRM), con la colaboración de la Facultad de Filosofía y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia, y celebrada los días 22 y 23 de mayo de 2019 en el Hemiciclo de la Facultad de Letras (día 22) y en el Salón de Actos del Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia (día 23). Di esta charla el día 22, en una mesa compartida con la profesora Carmen Velayos, de la Universidad de Salamanca. Había escrito algunas notas para prepararla, pero el texto completo lo redacté después de haberla pronunciado. Fue publicado en la revista digital Café Montaigne, el 3 de junio de 2019. Está disponible también en mi página de academia.edu.

I

Quiero comenzar con unas palabras de felicitación, alegría y agradecimiento a la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (SFRM), y también a la Facultad de Filosofía y al Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia (UMU).

Felicitación, por organizar esta XVII Semana de Filosofía y por dedicarla a un tema tan relevante, sin duda uno de los dos grandes temas de nuestro tiempo.

Alegría, porque de este modo la SFRM, la Facultad y el Departamento retoman una tradición que comenzó hace veintidós años. En 1995, un grupo de profesores de enseñanza secundaria y de la UMU promovimos la creación de la SFRM; los socios y socias fundadores me eligieron presidente y asumí esa responsabilidad entre 1995 y 1999; una de nuestras principales iniciativas fue organizar cada año una Semana de Filosofía, con la pretensión de sacar la filosofía al espacio público; la I Semana se celebró en 1997, con el título «Cinco debates de nuestro tiempo», y uno de los conferenciantes (junto con Fernando Savater, Antonio Escohotado, Gustavo Bueno y Celia Amorós) fue Jorge Riechmann, al que invitamos para hablar precisamente de esto que nos reúne hoy aquí: la necesidad de repensar nuestra relación con la Tierra.

Agradecimiento, en fin, por haberme invitado a participar en esta recobrada Semana de Filosofía, para hablar de la relación entre la filosofía y la crisis ecológica.

II

El título completo de la charla debería haber sido «Una filosofía sin papeles en la era del Antropoceno», pero me parecía innecesaria la coletilla «en la era del Antropoceno», ya que esta Semana de Filosofía está dedicada a la crisis ecológica.

Para ilustrar lo que significa «una filosofía sin papeles», he decidido dar esta charla sin leer ningún texto ni consultar ningún guión, es decir, sin hacer uso del papel, ni del ordenador, ni del proyector. Me serviré solamente de mi voz y mi memoria.

Como ya he dicho antes, uno de los dos grandes temas de nuestro tiempo es la crisis ecosocial global, es decir, el choque entre el crecimiento económico ilimitado del capitalismo moderno y los límites biofísicos de la Tierra. Los humanos hemos nacido y habitado en este planeta desde el origen de nuestra especie y dependemos de él para seguir existiendo como seres terrestres, a pesar de los delirios ultraterrestres de la religión «transhumanista», que no es sino una versión tecnolátrica de las viejas religiones teológicas. El otro gran tema es la «globalización amurallada», es decir, el hecho de que vivimos ya en una sola sociedad global, cada vez más interdependiente, en la que sin embargo se multiplican nuevas formas de desigualdad, de dominación y de violencia, simbolizadas por la proliferación de los muros fronterizos (físicos, electrónicos, jurídicos y sociales). Estas son las dos grandes contradicciones políticas y existenciales de nuestro tiempo, que además se encuentran estrechamente relacionadas entre sí: los «límites del crecimiento ilimitado» y la «globalización amurallada». Ambas contradicciones se refuerzan mutuamente, como lo prueban las guerras por los recursos naturales (especialmente los combustibles fósiles), el mercado global de acaparamiento de tierras, el cambio climático antropogénico, las migraciones masivas que se derivan de todo ello (refugiados bélicos, económicos y ambientales), el cierre selectivo de fronteras, las múltiples violencias contra las personas migrantes y el surgimiento de partidos y gobiernos xenófobos en Europa y América. He escrito un ensayo sobre estas cuestiones que aparecerá en los próximos meses, con el título Un lugar en el mundo.

Pero en la charla de hoy no pretendo hacer una filosofía del Antropoceno, porque dispongo de poco tiempo y porque los otros tres invitados (Carmen Velayos, Carmen Madorrán y Joaquín Sempere) lo harán mucho mejor que yo. Más bien voy a reflexionar sobre el modo en que el Antropoceno ha afectado a la filosofía, a su lugar en el conjunto de los saberes, al «papel» que puede y debe desempeñar en la sociedad.

Los geólogos discuten sobre el momento en que comenzó el Antropoceno: la aparición de la humanidad hace más de 200.000 años, la invención de la agricultura hace más de 10.000 años, la revolución industrial hace más de 200 años… Pero muchos coinciden en elegir la fecha de 1950, porque ese año se fijaron en la corteza terrestre los primeros residuos radiactivos de las pruebas nucleares de la Guerra Fría, y porque desde entonces se ha desencadenado la «gran aceleración» de la sociedad global: crecimiento demográfico, concentración urbana, artificialización del suelo, extracción y agotamiento de bienes naturales, globalización del transporte, digitalización de las comunicaciones, modificación genética de cualquier forma de vida, extinción de especies, vertidos contaminantes a la tierra, al agua y al aire, y cambio climático antropogénico. Así que tomaré el año 1950 como fecha aproximada para señalar también el momento histórico en que la filosofía occidental comienza a convertirse en una «una filosofía sin papeles».

III

La expresión «sin papeles» se utiliza con significados muy diferentes y en contextos muy diversos. Me centraré solamente en los tres usos más frecuentes.

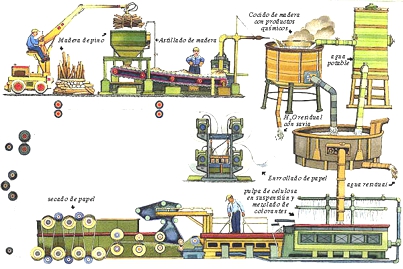

El primer uso de la expresión es también el más literal. El papel es un producto muy sofisticado que se utiliza como soporte físico para escribir y para otros muchos fines: desde el papel higiénico hasta el papel moneda. Por supuesto, también se puede escribir en arcilla, piedra, papiro, pergamino, bambú, seda, etc. A lo largo de la historia se han utilizado soportes muy diferentes para la escritura, pero el papel, inventado por los chinos y transmitido a Europa por los árabes, acabó siendo el material más extendido, sobre todo tras la aparición de la imprenta y la expansión colonial de los pueblos europeos al resto del mundo. La reciente revolución digital nos ha acostumbrado a escribir y leer en pantallas electrónicas, pero eso no significa que haya desaparecido el uso del papel y los problemas ambientales que conlleva. El papel se elabora con la celulosa de la madera y otras fibras vegetales, por lo que consume mucha biomasa; además, requiere un complejo proceso técnico muy contaminante, como sabe cualquiera que viva cerca de una fábrica de celulosa; por eso es tan importante usar papel reciclado, reutilizarlo y, sobre todo, reducir su uso. Una filosofía respetuosa con la naturaleza terrestre tiene que reducir drásticamente el uso de papel, aunque puede decirse lo mismo de las pantallas y archivos electrónicos que tratan de sustituirlo, porque también esos artefactos consumen materiales cada vez más escasos.

Pero lo que ahora quiero destacar es la importancia del papel en las grandes civilizaciones con escritura, y en particular en la historia de la filosofía occidental. Durante más de veinticinco siglos, la filosofía occidental ha sido una actividad discursiva vinculada tanto al lenguaje oral como al escrito. El lenguaje oral se ha practicado siempre en las conversaciones entre compañeros y adversarios de las distintas escuelas filosóficas, en los discursos y debates de las asambleas públicas y en la relación pedagógica entre maestros y discípulos, desde la academia platónica y el liceo aristotélico hasta las escuelas y universidades actuales. Sócrates es el primer mártir de la filosofía occidental, porque la ciudad de Atenas lo condenó a muerte tras acusarlo de corromper a los jóvenes con unas enseñanzas contrarias a las leyes de la ciudad; sin embargo, Sócrates no escribió ningún libro, ni fundó ninguna escuela, ni expidió ningún título, ni cobró un solo dracma por debatir con quienes libremente se acercaban a él.

Como dice Foucault, Sócrates fue uno de los primeros filósofos griegos en practicar «el coraje de la verdad», no sólo porque decía lo que pensaba (la parresía o «libertad de palabra», inseparable de la isegoría o «igualdad en el uso de la palabra» para todos los miembros de pleno derecho de la ciudad), sino, sobre todo, porque actuaba en conformidad con lo que decía, porque vivía verazmente, en resumen, porque llevaba una vida filosófica, aun a riesgo de perderla (como de hecho acabó sucediendo). En pocas palabras, Sócrates practicaba «una filosofía sin papeles», como han hecho durante milenios muchos sabios ágrafos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur.

En el tránsito de Sócrates a Platón, la escritura y la escuela acabaron adueñándose del discurso filosófico. Desde que Platón escribió los Diálogos y fundó la Academia, sólo fueron considerados filósofos los que escribían una o varias obras que se podían conservar, leer y citar, sea escribiendo otras obras, sea comentándolas en el marco de una enseñanza reglada. La propia conversación que tiene lugar en la relación pedagógica entre maestros y discípulos se vio muy pronto colonizada por la práctica de leer e interpretar los textos de los filósofos. Incluso las charlas, conferencias o discursos públicos acabaron convirtiéndose en la lectura de un texto previamente escrito. El filósofo, que inicialmente se distinguía por llevar una cierta forma de vida y conversar con todo el mundo sin utilizar papeles, como el ya citado Sócrates o como Diógenes el Cínico, acabó convirtiéndose en un ratón de biblioteca, en un experto en la lectura y escritura de textos con una jerga muy especializada, y en un profesor encargado de su transmisión escolar. La sabiduría comenzó a acumularse en las bibliotecas (hoy en los archivos digitales conectados a Internet) y no ya en el cuerpo viviente de las personas.

La filosofía sin papeles es una filosofía caminada, un modo de pensar que se practica al aire libre, en espacios abiertos y públicos, en contacto físico con la naturaleza terrestre y con el mundo modelado por los humanos, sea el paisaje de la montaña, la ribera del río, la costa del mar, el frondoso bosque o el campo cultivado, sean las calles, plazas, pórticos y jardines de las ciudades. El pensamiento es estimulado por el movimiento libre del cuerpo, sea en solitario o conversando con los compañeros de caminata. En cambio, la filosofía escrita suele practicarse en entornos completamente artificiales, en lugares cerrados y aislados, como la habitación caldeada por una estufa en la que Descartes escribió su famosa frase «pienso, luego existo», con la que postuló su propia existencia como ser pensante al margen no sólo del mundo terrestre y de la compañía de los otros, sino también de su propio cuerpo viviente. Así es como nace el sujeto soberano de la modernidad, como un individuo encerrado a solas con sus papeles, con su cuerpo inmovilizado y con su mente supuestamente autosubsistente.

En los últimos años ha vuelto a reivindicarse la importancia filosófica del caminar, pues esta actividad física permite reflexionar y conversar al aire libre, experimentando al mismo tiempo el propio cuerpo viviente (su energía y su fatiga, su agilidad y su gravidez, su respiración y sus latidos), el horizonte físico circundante (que revela su inmensidad, su diversidad y sus incesantes cambios de configuración y de perspectiva, a medida que es recorrido paso a paso), y, por último, la compañía de los demás seres vivientes con los que compartimos el mundo terrestre (plantas, animales y humanos). Y todo ello sin necesidad de contar con papeles o pantallas electrónicas, mesa y silla, una habitación aislada y una biblioteca para documentar cada frase que se escribe. Me limitaré a recomendar el ensayo Andar, una filosofía, en el que el filósofo francés Frederic Gros combina el relato de su propia experiencia como senderista con la evocación de algunos pensadores y poetas de la modernidad que también fueron grandes caminantes, como Rousseau, Kant, Thoreau, Nietzsche y Rimbaud.

También están proliferando las iniciativas que pretenden sacar la filosofía a la calle, liberarla de su encierro en las bibliotecas y en las aulas, ponerla de nuevo en contacto con la gente que ignora la jerga filosófica: desde las «prácticas filosóficas» hasta las «ciudades que piensan», pasando por este tipo de jornadas de debate público. El arte de conversar y pensar en común puede practicarse con infantes y adolescentes (como en el programa de Filosofía para Niños y Niñas), con adultos que se enfrentan a situaciones de desorientación existencial, con colectivos que sufren algún tipo de discriminación social, con internos de las prisiones, con comunidades indígenas, etc. Todas estas iniciativas, que se están practicando hoy en España y en otros muchos países del mundo, suponen un cierto retorno a Sócrates, a la filosofía entendida no como un saber libresco y escolástico, deliberadamente apartado de la naturaleza física y biológica, de la convivencia con los otros y de nuestra propia experiencia sensible, sino más bien como un modo de estar en el mundo, es decir, como una filosofía «sin papeles», que se desprende de toda la gran pedantería académica, se pone a la altura de la gente común y corriente, y se ejercita exclusivamente con el lenguaje oral, sea en el diálogo interior con uno mismo, sea en la conversación pública con otros.

Un ejemplo muy conocido es el del filósofo estadounidense Michael J. Sandel, que no sólo defiende el diálogo filosófico público como un modo de revitalizar la democracia frente a los grandes poderes económicos, políticos y mediáticos, sino que además lo practica desde hace muchos años ante cientos y miles de personas, sea en su curso «Justicia» de la Universidad de Harvard, sea en las charlas que da por todo el mundo, sea en los programas radiofónicos que ha dirigido para BBC Radio 4: The Public Philosopher (El filósofo público) y The Global Philosopher (El filósofo global). En todos estos espacios, sean presenciales o a distancia, Sandel conversa con la gente sobre los problemas filosóficos que subyacen a cuestiones de tanta actualidad como las migraciones, el cambio climático o el poder del dinero para comprarlo todo. Como dicen María José Guerra y Stella Villarmea, Sandel es «un Sócrates en la era digital».

Según Derrida, la filosofía occidental ha sido «fonologocéntrica», es decir, ha primado el lenguaje oral sobre el escrito, porque desde Platón hasta Austin se ha supuesto que la voz está más próxima a la conciencia intencional del sujeto viviente y hablante, mientras que la escritura es «letra muerta» que se separa del querer-decir de su autor, presupone estructuralmente su muerte o su ausencia y se limita a repetir siempre lo mismo. Frente a esa tradición hegemónica, en la que el lenguaje es entendido como la «representación» del mundo por parte de unos sujetos plenamente conscientes de su discurso, Derrida cuestiona el término griego sema (traducido como «signo» y definido por Saussure como una cosa que «representa» o está en lugar de otra) y propone reemplazarlo por el de gramma (traducido como «marca», huella o incisión). Desde esta nueva perspectiva «gramatológica», tanto el lenguaje oral como el escrito escapan a la conciencia intencional y a su pretensión de «representar» el mundo, por lo que ambos son dos modos de «escritura», aunque el primero se grabe en el tímpano y el segundo en el papel. El objetivo de Derrida es cuestionar la primacía de la conciencia como fundamento del sentido y la concepción del lenguaje como «representante» de un mundo objetivamente dado: todos los sistemas de signos (sean orales, gestuales, escritos o de cualquier otro tipo) son una forma de «escritura», en la medida en que todos significan por sí mismos, de manera relativamente autónoma, no sólo con respecto a la subjetividad intencional de sus portadores, sino también con respecto a la supuesta objetividad del mundo. Más aún, las marcas, huellas o incisiones que componen todo sistema de signos, sea cual sea la superficie de inscripción en la que se graben (el papel inerte o el cuerpo viviente), son las condiciones de posibilidad a partir de las cuales se configura nuestra experiencia del mundo, de los otros y de nosotros mismos.

Esta «desconstrucción» derridiana de la filosofía occidental me parece muy acertada, pero tiene una importante limitación que concierne al tema de esta charla: al generalizar el concepto de «escritura» para oponerse a la primacía de la conciencia intencional, Derrida tiende a minusvalorar las relevantes diferencias históricas, políticas, éticas, estéticas y epistemológicas entre unos sistemas de signos y otros, y en particular entre la oralidad y la escritura. Por ejemplo, pasa por alto que el nombre propio del autor, tan decisivo en la filosofía occidental y en su concepción de la subjetividad solitaria y soberana, sólo se desarrolla históricamente en el marco del lenguaje escrito, mientras que las creaciones culturales de las sociedades de tradición oral suelen ser colectivas y anónimas. La institución del sujeto solitario y soberano, definida por Almudena Hernando como «la fantasía de la individualidad», está estrechamente ligada a la práctica de la escritura y a su uso político por parte de los primeros Estados teocráticos. En cambio, no se la encuentra en las comunidades sin escritura, que han sido las protagonistas de la mayor parte de la historia de la humanidad, al menos hasta hace unos 5.000 años. Durante la mayor parte de su historia, las comunidades humanas se han constituido y han sobrevivido sin escritura, y por tanto podrían volver a vivir sin ella; en cambio, no podrían vivir como tales sin lenguaje oral. Hay, pues, una decisiva diferencia histórico-política entre ambos sistemas de signos.

La escritura fue inventada y utilizada políticamente por las primeras monarquías e imperios teocráticos de Mesopotamia y de otras regiones del mundo, para controlar la vida y los bienes de los millones de seres humanos sujetos a su jurisdicción, es decir, para fijar las leyes, censar a los súbditos, contabilizar sus ganados, medir sus tierras y regular mediante calendarios sus actividades sociales a lo largo del año. Este vínculo entre la escritura, el poder y la riqueza se intensificó en la época moderna, tras la invención de la imprenta. La ciencia, el Estado y el capitalismo modernos, como ya señaló Max Weber, son inseparables del desarrollo de la burocracia. Cada fenómeno físico, cada posesión material y cada acto de la vida social, para que tengan una entidad real y un valor epistemológico, económico y jurídico, deben ser debidamente medidos, fechados y registrados. Y lo mismo ocurre con los súbditos del Estado: su identidad y sus acciones deben ser certificadas mediante documentos correctamente emitidos y archivados. Y esto nos lleva al segundo significado de la expresión «sin papeles».

IV

La expresión «sin papeles» se ha utilizado en las últimas décadas para referirse a las personas extranjeras que no son bien acogidas en el país de destino y a las que se les niegan los más elementales derechos de ciudadanía. Son los llamados inmigrantes o refugiados «sin papeles». Como ya dijo Hannah Arendt en 1951, en los inicios de la era del Antropoceno, al referirse a los 60 millones de desplazados y refugiados que había al final de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de no tener «papeles» para entrar en un territorio y residir en él (permiso de residencia, estatuto de refugiado, reconocimiento de nacionalidad, pasaporte, etc.) equivale a no tener derechos de ciudadanía, es decir, a no formar parte de una determinada comunidad política, y, por tanto, a no ser reconocido como miembro del «nosotros» humano, dado que hoy toda la Tierra está compartimentada en territorios administrados por Estados soberanos. Los derechos humanos, aunque las grandes declaraciones jurídicas los consideran «universales», no se les reconocen a cualquier ser humano en cuanto mera criatura viviente, sino en la medida en que está investido por unos «papeles» que le concede el Estado en cuyo territorio reside. Sin ellos, pierde su condición de sujeto de derechos y se convierte en un paria, un apátrida, un «desecho humano» (como ha dicho acertadamente el sociólogo Zygmunt Bauman), alguien a quien se puede rechazar, encerrar, excluir, expulsar, abandonar en el desierto o en el mar, pero también explotar, violar, torturar y matar. En resumen, el reconocimiento ético, jurídico y político no se le concede al viviente humano, sino al viviente humano «con papeles». En el discurso político hoy imperante, son «los papeles» los que convierten a un ser humano en un sujeto de derechos.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra de desplazados y refugiados no ha cesado de aumentar en los últimos años y en 2017 se llegó a los 68,5 millones, 8 más que al final de la Segunda Guerra Mundial. A ellos hay que añadir las decenas de millones de inmigrantes «sin papeles» que viven y trabajan como parias sin derechos, una grave injusticia que ha socavado los principios de libertad e igualdad sobre los que se fundaron las modernas sociedades democráticas y las ha convertido ya en nuevas sociedades estamentales. Por eso, una tarea prioritaria de la filosofía en el siglo XXI consiste en cuestionar el privilegio político de los papeles, denunciar la sustitución del ser viviente por el ser «con papeles» y reivindicar el «derecho a tener derechos», como decía Arendt, para todos los seres humanos y en especial para los migrantes «sin papeles» cuyo número no cesa de crecer.

Sucede, además, que en la era del Antropoceno las personas que nos dedicamos a la filosofía también hemos comenzado a ser menospreciadas como profesionales «sin papeles», pues los nuevos sacerdotes de la religión tecnológica consideran que nos dedicamos a un oficio inútil, anacrónico y peligroso. También nosotros hemos comenzado a ser tratados como apátridas que carecen de un territorio propio en el campo del saber, y, por tanto, como desechos culturales que pueden ser arrojados a ese océano de basura que va creciendo poco a poco a nuestro alrededor.

V

Y esto me lleva al tercer significado de la expresión «sin papeles». Es el que solemos utilizar cuando decimos que alguien «ha perdido los papeles», en el sentido de que está desorientado, descontrolado, desnortado, pues ya no sabe cuál es el «papel» que debe desempeñar, cuál es el camino que debe seguir, cuál es su lugar en el mundo. Este tercer sentido también podemos aplicárselo a la filosofía. En lo que me queda de tiempo, voy a detenerme en esta tercera acepción de la «filosofía sin papeles».

Desde que comenzó la era del Antropoceno, hace ahora unos setenta años, la filosofía occidental ha sufrido lo que podríamos llamar una «pérdida de los papeles».

Voy a mencionar brevemente lo que a mí me parece que son los tres grandes descentramientos, las tres grandes desorientaciones o pérdidas de papeles que ha sufrido la filosofía occidental en las últimas décadas, y que tienen que ver con las tres grandes dimensiones de la experiencia humana: el mundo, el nosotros y el yo.

1) En primer lugar, la crisis del patriarcado ha hecho perder los papeles a los varones, que han sido los detentadores tradicionales del poder y del saber, de la fuerza y de la razón. En otras palabras, ha problematizado radicalmente la gran idea filosófica del yo, la idea del ser humano como sujeto pensante, consciente, racional, autónomo, soberano, etc., que los filósofos, teólogos y científicos occidentales han identificado tradicionalmente con el sujeto masculino, por oposición a la subjetividad deficiente, incompleta, irracional, emocional, heterónoma y sumisa de las mujeres. El movimiento feminista, y en particular el feminismo filosófico (al menos desde El segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado en 1949, coincidiendo con el inicio del Antropoceno) ha dado la palabra a las mujeres, que supuestamente no eran aptas por su propia naturaleza para el ejercicio del logos como capacidad distintiva de la humanidad. Y esta toma de la palabra por parte de las mujeres ha hecho perder los papeles a muchos varones, filósofos y no filósofos, que en estos momentos se encuentran profundamente descolocados, desorientados y descentrados.

2) En segundo lugar, la crisis del eurocentrismo, es decir, el fin de la hegemonía de Europa sobre el resto del mundo, que tuvo lugar tras la independencia de las últimas colonias europeas en África, Asia y Oceanía, también en torno a 1950. La India, por ejemplo, que es hoy el segundo país más poblado del mundo después de China, se independizó del Reino Unido en 1947. Esta pérdida de la hegemonía por parte de Europa ha problematizado radicalmente la gran idea filosófica del nosotros humano, que el pensamiento político occidental (desde Aristóteles y Platón hasta Schmitt y Rawls, pasando por Hobbes y Locke) había identificado tradicionalmente con determinadas comunidades histórico-políticas (los helenos, los romanos, los cristianos, los europeos blancos), lo que permitió justificar la conquista, colonización y sojuzgamiento de los pueblos llamados bárbaros, salvajes, primitivos o simplemente no civilizados. Hoy día, los pensadores y pensadoras de los pueblos no europeos plantean la necesidad de «provincializar Europa» (como dice el historiador indio Dipesh Chakrabarty), porque el Occidente euro-atlántico ha dejado de ser el centro del mundo. Los llamados estudios «decoloniales» o «subalternos» se han propuesto reivindicar la palabra de los pueblos que supuestamente no eran aptos para el ejercicio del logos universal, sea porque carecían de escritura y de escuelas (como en el caso de las comunidades indígenas), sea porque su escritura y sus escuelas no eran consideradas suficientemente evolucionadas (como en el caso de India, China, América central y andina, etc.). Y esto ha hecho que muchos filósofos occidentales, firmemente convencidos de la superioridad antropológica de la tradición cultural europea, hayan perdido los papeles y se sientan descolocados, desorientados y descentrados.

3) Y, en tercer lugar, la crisis del dominio tecnocientífico de la naturaleza, que ha hecho perder los papeles a la humanidad prometeica, o, más exactamente, a los varones de las élites del Occidente euro-atlántico, que desde Francis Bacon en adelante concibieron la modernidad como el progresivo dominio de la especie humana sobre todos los territorios de nuestro planeta, sobre las otras especies vivientes e incluso sobre nuestra propia identidad biológica. La ilusión prometeica ha llegado hasta el punto de creer que es posible diseñar y construir una humanidad inmortal, dotada de cualidades sobrehumanas y con recursos suficientes para abandonar el degradado planeta Tierra y colonizar otros planetas y sistemas solares, como propone la religión «transhumanista». Frente a esta ilusión prometeica, que ha sido el gran mito de la modernidad occidental, la era del Antropoceno nos ha obligado a repensar radicalmente nuestro lugar en el mundo y a reconocer la condición humana como una condición constitutivamente terrestre. En realidad, todas las filosofías de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, han coincidido siempre en un punto crucial: el vínculo indisociable entre el microcosmos humano y el macrocosmos celeste y terrestre, y, por tanto, la necesidad de que nuestras formas de vida éticas y políticas se acomoden a los ciclos y a los límites que nos impone la naturaleza. El Occidente moderno, debido al desarrollo gigantesco y acelerado de sus poderes sociopolíticos y sus saberes tecnocientíficos, ha sido la única sociedad de la historia que ha pretendido el dominio ilimitado de la naturaleza. El resultado lo tenemos ante nosotros: por primera vez desde su origen, la especie humana está en condiciones de destruirse a sí misma, sea por una guerra nuclear mundial, sea por un colapso ecosocial causado por el cambio climático antropogénico. Una vez más, los filósofos y científicos que se han formado en la moderna cultura prometeica, se encuentran ahora sin papeles, descolocados, desorientados y descentrados.

VI

El filósofo español Jorge Riechmann, al que invité en 1997 a la I Semana de Filosofía de la Región de Murcia para hablar precisamente de esto, de la necesidad de repensar nuestra relación con la naturaleza terrestre, en los últimos años viene defendiendo lo que él denomina un «ecosocialismo descalzo». La metáfora del andar «descalzo» alude a la necesidad de rebajar nuestras pretensiones prometeicas, en otras palabras, a la exigencia ilustrada de despertar del sueño tecnolátrico, para volver a poner los pies en la tierra que nos sustenta, es decir, para recuperar el contacto con el mundo natural al que pertenecemos y del que dependemos para sobrevivir y convivir.

Pues bien, para poner en marcha este «ecosocialismo descalzo», yo creo que necesitamos comenzar a practicar «una filosofía sin papeles», en todos los sentidos de la expresión «sin papeles» que he mencionado en esta charla:

1) Un cultivo de la filosofía que vaya más allá de los libros y de las aulas, y que recupere la antigua práctica de la filosofía como una conversación amistosa con los otros, con cualquier otro, y también como una forma de vida que no sólo consiste en decir la verdad formalmente correcta, sino en vivir y actuar verazmente.

2) Una afirmación de la humanidad de cada ser humano singular, al margen de los papeles que lo clasifiquen e identifiquen, como un alguien que nos interpela directamente, al que hemos de responder cara a cara y al que hemos de reconocer como un sujeto de derechos y deberes, como un miembro de la comunidad humana.

3) Un cuestionamiento radical de la jerarquía entre hombres y mujeres, y de la división de papeles entre unos y otras, y una exploración de nuevas identidades y nuevas formas de convivencia, tanto en las relaciones interpersonales como en todos los ámbitos sociales: el trabajo, la política, la ciencia y la cultura.

4) Una apertura cosmopolita, a través de las muchas fronteras políticas, lingüísticas y culturales, a las diversas formas de pensamiento y de vida que se practican hoy en los pueblos del Oriente y del Sur, y a la necesidad de construir una universalidad política, jurídica, moral y filosófica que no está dada de antemano en ninguna parte.

4) Un reconocimiento de que la Tierra es la morada común de la humanidad y de las demás especies vivientes, lo que conlleva la obligación de cuidarla y preservarla para nosotros mismos, para las generaciones que han de sucedernos y para la gran diversidad de seres vivientes que la pueblan y de los que depende nuestra propia vida. No es la Tierra la que nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a ella.

Última actualización: junio_2019 02/06/2019 20:01

Derechos de reproducción: Todos los documentos publicados por Antonio Campillo Meseguer en esta página web pueden ser reproducidos bajo la licencia Creative Commons

- junio_2019.txt

- Última modificación: 2019/06/24 12:04

- (editor externo)