Un hombre sin conocimientos

es un mundo a oscuras

Oráculo manual y arte de la prudencia

1. Consideraciones generales sobre la idea de que el aprendizaje del Derecho se basa principalmente en la memoria

Los estudios jurídicos tienen fama de ser básicamente memorísticos; y los alumnos que recibimos en las Facultades de Derecho tienen tendencia a intentar memorizar los apuntes o manuales de referencia. Eso constituye, sin ninguna duda, un grave error que les exige un gran esfuerzo con poca o ninguna utilidad.

|

¿Por qué esa fama de que el Derecho es pura memoria?

En mi opinión por puro desconocimiento. Se piensa que saber Derecho significa conocer todas, (o casi todas) las leyes, y que conocer una ley significa haberla memorizado; lo cual, obviamente sólo lo puede pensar quien no sepa lo que es el Derecho ni cúal es la labor de los juristas, así como todo aquel que nunca haya reflexionado sobre el lenguaje natural y sus limitaciones, pues incluso en la norma más perfecta que cupiera imaginar necesariamente habrá fragmentos de ambigüedad y duda. |

Saber Derecho no es conocer de memoria todas o muchas leyes sino:

-

Conocer y comprender los conflictos o problemas que las interacciones sociales suelen plantear y que las distintas normas pretenden resolver.

-

Conocer y comprender la estructura del Ordenamiento jurídico lo suficientemente bien como para ser capaces de localizar en él la solución de un determinado problema. Esa solución a veces está contenida en una norma, formulada como tal, pero otras veces no la encontraremos en lo que literalmente dice una norma, sino en cómo la está interpretando el órgano que ha de resolver ese conflicto.

Desde este punto de vista, un buen jurista no conoce todas las soluciones, ni siquiera tiene por qué conocer la mayoría de las soluciones, pero sí tiene que saber dónde localizar la solución de cualquier conflicto que se le plantee.

-

Ser capaz de leer y comprender una norma o una resolución judicial o administrativa que resuelva algún conflicto, lo que exige dominar el lenguaje jurídico.

Esta última idea pienso que es la clave de la tendencia de muchos alumnos a memorizar textos en lugar de intentar comprenderlos: Si uno no sabe o no comprende (por ejemplo) la diferencia entre nulidad y anulabilidad, no se sentirá seguro al usar estos términos. Pero como sabe que la distinción es importante (aunque no termine de comprenderla) intentará memorizar el texto para no cometer el error de decir que algo es nulo cuando debería haber dicho que es anulable.

Y si esto ocurre en relación con el lenguaje jurídico, con mucha más razón ocurrirá cuando se trate de alumnos cuyo nivel de vocabulario no incluye determinadas palabras, de sentido no específicamente jurídico, pero que pertenecen al nivel culto del idioma y son poco o nada usadas en el lenguaje coloquial. Por ello yo suelo insistir a mis alumnos en que deben mejorar todo lo posible su competencia lingüística. Una buena comprensión lectora y expresión por escrito es, en Derecho, muchísimo más importante que una buena memoria.

Cuando hago exámenes orales, siempre advierto a los alumnos que la primera pregunta la escogerán ellos.

Haga click aquí para leer mi explicación de por qué hago así los exámenes orales

| Dejar que los alumnos escojan la primera pregunta de un examen, advirtiéndoles de antemano que tendrán que hacerlo (para que se traigan la pregunta preparada de casa), es verdaderamente útil desde la perspectiva del profesor; pues no sólo contribuye a que los alumnos temerosos de los exámenes orales se tranquilicen y, como quien dice, se metan en el examen casi sin darse cuenta, sino que además proporciona al profesor una valiosa información sobre el mejor nivel posible de ese alumno ese día. A veces también la pregunta que se elige, o el tipo de pregunta que se elige, puede revelarnos cosas sobre el alumno o alumna que se está examinando: algunos hay que claramente escogen cierta pregunta con la pretensión de esquivar otras más complejas, pero otros aprovechan realmente esa oportunidad para lucirse y presentar su candidatura a la máxima calificación; lo que demuestra interés por la asignatura. Y a veces la importancia de la pregunta elegida sugiere comprensión de la asignatura. |

En cierta ocasión en que hice un examen oral, uno de los alumnos escogió como tema inicial del examen «El principio de libertad de forma y sus excepciones» (Civil I, Lección 12 en nuestro programa). Una parte importante de la respuesta a esa pregunta gira en torno al artículo 1279 del Código civil que utiliza el término «compeler», el cual no es específicamente jurídico, aunque sí se usa bastante en Derecho. Pertenece al llamado Registro Culto o formal del español [1] ; y el alumno en cuestión no conocía su significado, como pude comprobar al poco de que hubiese iniciado su exposición. Pero claro: al no conocer el significado de ese verbo no podía entender realmente la norma contenida en el artículo 1279, ni, por tanto, tampoco la pregunta que él mismo había elegido.

Que una persona elija libremente (en su ocasión de lucirse ante el profesor) una pregunta que en realidad no comprende, sólo tiene sentido si esa persona está habituada a no comprender, y no cree que la comprensión sea importante. Le pregunté si conocía el significado de la palabra compeler y, cuando me respondió negativamente, quise saber por qué había elegido esa pregunta. Su respuesta fue muy significativa de cómo ese alumno concebía la asignatura y de qué pensaba él que es saberse una pregunta: «Porque es corta», dijo.

Si esto sólo le hubiera pasado a un alumno, la historia que acabo de relatar sería una simple anécdota. Pero si resulta que esto le ocurre a un número suficiente de alumnos, deja de ser una anécdota para convertirse en un síntoma de algo que me parece preocupante:

-

Es preocupante que un alumno universitario de Derecho no conozca palabras del nivel culto del lenguaje, como, por ejemplo, «compeler».

-

Pero es mucho más preocupante que si se encuentra con esta palabra, no se le pase por la cabeza consultar su significado.

-

Y aún más preocupante que le parezca una buena idea elegir una pregunta que no comprende, porque es corta. Que sea corta significa que es más fácil de memorizar; lo que a su vez implica la concepción que ese tipo de alumnos tiene sobre qué significa saberse bien algo.

2. Técnicas de estudio buenas y otras no tan buenas

Estudiar memorizando algo que no se comprende no es, por tanto, nunca una buena técnica de estudio.

Sobre técnicas de estudio hay gran cantidad de información en Internet. Incluso hay una entrada en Wikipedia si bien ésta se centra no tanto en explicar técnicas concretas como en definir qué es una técnica de estudio y en exponer su importancia en general.

Una búsqueda rápida sobre técnicas de estudio con mi navegador me lleva a sacar algunas conclusiones (tal vez precipitadas).

-

Muchas de estas páginas están orientadas a estudiantes de niveles básicos o medios; no a estudiantes universitarios.

-

En ellas se exponen técnicas un poco al tuntún, aisladas del tipo de material que hay que estudiar.

-

Muchas de las pretendidas técnicas se presentan como una especie de trucos para estudiar sin esfuerzo. Obviamente el estudio necesita esfuerzo y las verdaderas técnicas de estudio son herramientas que nos permiten optimizar dicho esfuerzo, no para reducirlo ni eliminarlo: se trata de estrategias conscientes para organizar el estudio, y comprender y recordar mejor lo que aprendemos.

No se trata, por tanto, de aplicar métodos mecánicos, sino de entender el propósito de cada técnica, para poder adaptarla a nuestras necesidades y al tipo de contenido que debemos estudiar.

Lo anterior no significa que en mi opinión todas las páginas de Internet sobre técnicas de estudio sean inútiles. Algunas de las técnicas que ese tipo de páginas citan me parecen muy buenas ideas, pero otras son claramente inaplicables al estudio del Derecho. Entre los recursos informativos sobre técnicas de estudio que me han parecido más interesantes puedo citar los siguientes:

-

Manual de técnicas de estudio de "elorienta": El cuestionario sobre técnicas de estudio con el que se abre, recoge un buen conjunto de lo que yo calificaría como buenos hábitos de estudio. Además contiene una buena explicación de cómo subrayar, esquematizar o resumir nuestros materiales de estudio, o de cómo generar un mapa conceptual. Probablemente este sea el recurso más completo que he localizado.

-

Documento sobre técnicas de estudio de la UNED: No es tan extenso como el anterior, pero también contiene buenos consejos sobre técnicas de lectura, subrayado, esquematización y otros procedimientos.

-

Las mejores técnicas de estudio (Educative): Este texto es mucho más divulgativo que los anteriores. Menciona más técnicas, pero apenas las explica. La idea es que a quien le parezca interesante alguna de estas técnicas, investigue por su cuenta para averiguar más sobre ella.

-

Las nueve técnicas de estudio más eficaces (EducaWeb). Diría lo mismo que en el recurso anterior: Es un texto de naturaleza divulgativa, que presenta, aunque no explica, alguna de las técnicas más conocidas.

| Advertencia Mi búsqueda ha sido relativamente superficial y, además, no tengo conocimientos de psicología educativa, que es la rama científica que estudia el aprendizaje y los procesos cognitivos. Admito, por tanto, que mis opiniones en este punto pueden no estar justificadas. |

3. Mis propios consejos

Tras muchos años como docente, he llegado a la conclusión de que no todas las cabezas funcionan igual, y el método que a algunos les sirve, a otros no les ayuda. Aun así me atrevería a dar los siguientes consejos que están específicamente orientados al estudio del Derecho en general y del Derecho civil en particular:

Mis consejos (y reflexiones sobre el sentido del estudio) constan de cuatro apartados:

3.1. ¿Pará qué estudiamos?

Hay que estudiar para aprender, no para aprobar. Si hemos aprendido, obviamente aprobaremos; pero si no hemos aprendido, aprobar no nos sirve de mucho. Hay quienes piensan que, de momento, basta con aprobar y que ya aprenderán cuando les sea preciso. Sin embargo, eso, en Derecho, casi nunca funciona, especialmente en el caso de quienes optan por el ejercicio de la abogacía, una de las salidas más habituales de los estudios jurídicos. Porque quien pierde un asunto por haberlo enfocado mal, si no sabe —porque no aprendió—, difícilmente identificará la verdadera razón por la que perdió. Y aunque cuando haya perdido muchos asuntos similares termine por comprender que su enfoque no es correcto, seguirá sin saber por qué no lo es, y por el camino habrá sacrificado los intereses de muchos clientes.

Aprender es mucho más que memorizar: es comprender, conectar ideas, desarrollar el pensamiento crítico y crecer como juristas. Y —teniendo en cuenta que el Derecho ayuda a entender el mundo— también como personas. Cuando estudiamos para aprender, los conocimientos se integran mejor, nos acompañan durante más tiempo y nos dan herramientas para resolver problemas en la vida real. Además, esa motivación profunda hace que el estudio tenga sentido y no sea sólo una carga. Quien estudia para aprender no busca reducir el material de estudio, sino más bien lo contrario; y cuando encuentra una información que tal vez sea discutible, intenta contrastarla con otras fuentes.

Para estudiar bien una asignatura, no es imprescindible que nos guste; pero si nos gusta, es más fácil que deseemos aprenderla. Esa es, al menos, mi impresión —aunque no soy psicólogo ni especialista—: que quienes disfrutan la materia suelen obtener mejores resultados.

Por supuesto, aprobar es importante, pero cuando se pone el foco en aprender de verdad, los buenos resultados son siempre una consecuencia.

3.2. ¿Qué material estudiamos?

Me llama poderosamente la atención que ninguna de las páginas web relativas a técnicas de estudio, a las que me he referido en la sección anterior (ni ninguna otra que yo haya leído), mencione algo que para mí es tan obvio: el elemento fundamental para obtener un buen resultado en nuestro aprendizaje está en el material de estudio que utilicemos.

Por lo tanto, la primera regla práctica es clara: hay que hacerse con un buen material de estudio. Y para ello, lo ideal —en mi opinión— es que seamos nosotros mismos quienes lo preparemos, a partir de los siguientes elementos:

-

|Apuntes| tomados de las explicaciones del profesor.

-

|Textos elaborados por el profesor| y distribuidos a los alumnos.

-

|Otros materiales|, facilitados por el profesor o no; como, por ejemplo, apuntes de otros compañeros, o apuntes de cursos anteriores, textos localizados en Internet, esquemas docentes usados por el Profesor (como los que yo utilizo y proporciono a mis alumnos [2]), los casos prácticos resueltos en el aula, etc.

No creo demasiado en la distinción entre teoría y práctica en el estudio del Derecho. Por ello, a mi modo de ver los casos prácticos que se planteen a los alumnos han de tener la finalidad didáctica de ayudar a comprender la parte teórica de la asignatura, o a verla funcionando en el mundo real. Por tanto, si las prácticas están bien diseñadas, los casos prácticos que se hayan realizado durante el periodo lectivo también son útiles para asegurarnos de que comprendemos la asignatura. Y, desde este punto de vista, yo siempre aconsejo que, en la fase de estudio de la asignatura, se tengan a la vista los materiales prácticos, para volver a pensar sobre ellos ya que, a fin de cuentas, un caso práctico no es ---en mi opinión--- sino una pregunta teórica formulada al revés. -

Los |textos legales| objeto de aprendizaje.

Los resultados óptimos se obtienen cuando, integrando todos esos materiales, elaboramos un texto propio que nos sirva como material de estudio. No se trata de copiar y pegar, sino de procesar, comprender y organizar la información de forma coherente y útil para nuestro aprendizaje.

Dicho lo anterior, paso a exponer algunas ideas sobre los distintos tipos de materiales con los que hay que trabajar una asignatura jurídica.

A. Los apuntes

Los apuntes son un registro personal de una charla o exposición oral. En los estudios universitarios, normalmente, al hablar de "apuntes" se hace referencia a la síntesis que cada alumno toma de la exposición hecha en clase por el profesor. No son, por lo tanto, una transcripción literal de todo lo que el profesor dice, sino una síntesis activa de lo más relevante.

Eso significa que, para tomar buenos apuntes, es imprescindible estar en condiciones de detectar qué es lo más importante de lo que se está diciendo. Y eso, a su vez, implica que nuestros apuntes serán mejores cuanto más sepamos previamente de la materia o tema sobre la que el profesor está disertando en cada concreta clase. Por tanto, el procedimiento para tomar unos buenos apuntes depende de si el profesor utiliza o no un texto guía, siendo indiferente que se trate de un texto guía redactado por el Profesor o de un manual redactado por otra persona.

-

Cuando el profesor sigue un texto concreto, lo ideal para tomar buenos apuntes de su explicación es haber leído, antes de la clase, el material que se va a explicar en la misma. Debe tratarse de una lectura atenta, que nos permita identificar de antemano los puntos clave y las cuestiones más oscuras. Así, al escuchar al profesor, podremos detectar qué cosas dice que no están en el material facilitado y que lo ayudan a entender, lo amplían o le añaden matices.

Importante: El texto guía hay que leerlo antes de la clase. Si intentamos leerlo durante la clase para comprobar qué cosas dice el profesor que no estén en el texto… Lo normal es que, al dividir así nuestra atención, ni entendamos el texto, ni tampoco podamos seguir la explicación del profesor. -

La toma de apuntes con profesores de la antigua usanza, que imparten las llamadas lecciones magistrales (yo soy más bien este tipo de profesor), es más difícil, pues exige una escucha muy atenta y una posterior e inmediata reelaboración. Aun así, incluso en ese tipo de asignaturas, si existen manuales (aunque el profesor no los siga), ayuda mucho haber leído la lección de la que se va a hablar; y, desde luego, es imprescindible que el alumno esté al día en la materia. O sea: que vaya estudiando la asignatura conforme esta va siendo explicada.

Hay distintos tipos de manuales; unos con mucha información y otros con una visión más general. Cada uno de ellos tiene su propia utilidad. Los manuales que dan una visión sucinta son, en mi opinión, los más adecuados para ser leídos antes de la clase, y los más extensos son los más convenientes para completar después los apuntes e incluso, en ocasiones, para sustituirlos.

Dicho lo anterior, existen técnicas para mejorar la toma de apuntes, y hay varias páginas web que las explican. En particular, yo recomendaría las siguientes:

-

Desarrollar un buen sistema de abreviaturas. Algunas para palabras de uso común (por ejemplo, "p" en lugar de "para", "→" en lugar de "implica" o "es consecuencia de"); pero otras específicas para cada asignatura. Así, en Derecho civil, por ejemplo: BF por buena fe, NJ por negocio jurídico, L por legado, y LGT por legatario, etc.

-

Organizar visualmente el o los folios usando márgenes, títulos, viñetas y subrayados. Se puede incluso traer el folio preparado de antemano con un apartado para ideas clave, otro para resúmenes, etc.

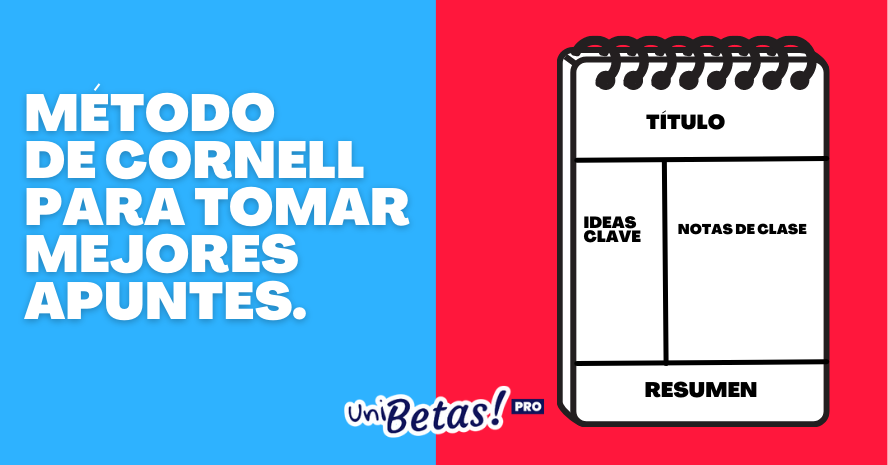

Esta es, básicamente, la idea en la que se basa el llamado método Cornell de toma de apuntes, que propone dividir las hojas en cuatro partes tal y como se muestra en la próxima imagen, que he extraído de la página web de UniBetas, en la que también se explica dicho método.

Figura 1. Diseño de una hoja de apuntes según el método Cornell

Figura 1. Diseño de una hoja de apuntes según el método Cornell -

Los apuntes se pueden tomar a mano o con el ordenador o la tablet. Sin embargo conviene advertir que existen estudios neurocientíficos que indican que tomar apuntes a mano favorece una mayor comprensión y retención del contenido. Al parecer, al escribir a mano se activan procesos cognitivos más profundos porque obliga a sintetizar, seleccionar y reformular lo que se escucha. No es una cuestión de nostalgia, sino de eficacia: tomar apuntes a mano es más efectivo. Lo digo a menudo en clase —aunque hay pocos que me hagan caso— porque creo sinceramente que merece la pena insistir en ello [3].

¿Apuntes de cursos anteriores o de otros profesores?

Todos los años hay alumnos que cursan la asignatura por segunda vez (o por tercera, o por cuarta) y preguntan si es posible superarla con apuntes de años anteriores, del mismo profesor o de un profesor diferente. A esa pregunta creo que hay que responder

-

En primer lugar, pidiendo al alumno en cuestión que haga examen de conciencia y se pregunte a sí mismo por qué no superó la asignatura con aquellos apuntes: Si la estudió y no la aprobó es posible que no fueran buenos apuntes. Si no llegó a estudiarlos, en realidad no sabe si son o no buenos apuntes y tal vez el profesor de este año merezca que se le conceda una oportunidad.

-

De otro lado, si se tienen otros apuntes, de otro curso, de otro profesor, de otro compañero, localizados en Internet…, no es mala idea usarlos como fuente adicional de conocimiento de la asignatura, e integrar su contenido con los apuntes de este curso. Y ello, aunque el profesor sea el mismo, pues ---y aquí hablo por experiencia propia--- pocos profesores repiten exactamente lo mismo todos los cursos. Lo más habitual es que cada año se aproveche la experiencia del año anterior y se enriquezca la explicación.

B. ¿Grabar la clase?

Hoy día los medios tecnológicos permiten grabar la clase del profesor incluso aunque éste se oponga y no lo consienta, pues los dispositivos de grabación son indetectables.

A primera vista, grabar las clases del profesor puede parecer una buena idea: así no hay que esforzarse en estar atento durante la explicación para decidir qué es relevante y qué no lo es en la toma de apuntes, ya que dispondremos de la exposición completa del profesor y podremos escucharla todas las veces que deseemos, sin prisas ni agobios.

Sin embargo:

-

Asistir a clase para no estar atento es una absoluta pérdida de tiempo. Y se desperdicia, asimismo, la oportunidad de preguntar al profesor lo que no se entiende o no se termina de ver claro; pues si no hemos atendido, no podemos saber si hay algo poco claro.

-

Estudiar a partir de grabaciones puede ser mucho más difícil que hacerlo a partir de textos escritos. Una grabación no se puede subrayar, ni podemos anotar al margen lo que nos parezca más importante. Y para volver a un punto concreto, tenemos que ir anotando los códigos temporales de la grabación, lo que resulta poco práctico y, hecho a mano, casi siempre es muy impreciso.

Y si, para evitar estos inconvenientes, optamos por transcribir la grabación, surgen entonces otros problemas: la transcripción no recoge el tono, ni el énfasis, ni los gestos del profesor, que a menudo son claves para entender su explicación. Además, durante una clase es habitual que el profesor repita ideas importantes, las reformule y vuelva sobre ellas varias veces para facilitar la comprensión. Pero, puesta por escrito, esa reiteración normalmente se traducirá en un texto confuso, mal estructurado y difícil de seguir.

Y todo lo anterior asumiendo que quien realice la transcripción domine a la perfección el arte de la puntuación. Porque la transcripción de una charla, si no está muy bien puntuada, es fácil que se convierta en un galimatías ininteligible.

Por todo ello, grabar la clase sólo es útil si usamos esa grabación como una ayuda para elaborar nuestros propios apuntes por escrito, con todas las características que antes he descrito. La grabación debe servir como medio de apoyo, nunca como sustituto del esfuerzo activo que requiere una buena toma de apuntes.

Y todo esto, claro está, sin tener en cuenta los aspectos legales implicados en la posible grabación de una clase sin la autorización del Profesor. Pero como me dedico al Derecho civil, no puedo dejar de tomarlos en consideración:

C. Manuales, textos y otros materiales docentes

Tal como ya he explicado en el apartado anterior, los manuales, textos y demás materiales docentes deben utilizarse en la reelaboración de los apuntes, con el fin de integrarlos en un único material de estudio sólido y coherente.

Esto es así tanto si el profesor sigue un texto guía como si no lo hace. Si lo sigue, los apuntes permiten aclarar, ampliar o matizar lo que en él se dice, incorporando las explicaciones y ejemplos del profesor. Y si no lo sigue, los manuales y otros materiales ayudan a completar y estructurar los apuntes que hemos tomado en clase.

En ambos casos, el objetivo debe ser siempre el mismo: elaborar nuestro propio texto de estudio a partir de todas las fuentes disponibles. Ese texto final será el que realmente nos ayudará a comprender la asignatura, a prepararla con profundidad y a conservar el conocimiento más allá del examen.

Es cierto que hay algunos manuales que utilizan un lenguaje tan alejado del lenguaje coloquial, que a algunos alumnos les cuesta seguirlos. Mi consejo es que no por ello se abandone la lectura del manual: si dejamos de leer un texto cuando nos plantea dificultades de comprensión, muy probablemente al terminar los estudios entenderemos lo mismo que entendíamos al empezarlos: no habremos mejorado. Los manuales son, por otra parte, un excelente campo de ensayo para irnos acostumbrando al lenguaje técnico-jurídico. Si el Derecho es también un idioma, como todos los idiomas, hay que practicarlo. E igual que en las clases de idiomas tenemos que leer textos escritos en dicho idioma que al principio nos cuestan trabajo, en Derecho hay que acostumbrarse a leer documentos rigurosos en el uso del vocabulario técnico.

Nuestro texto de estudio no debe limitarse a ser lo más fácil de entender si para ello hemos de sacrificar parte del contenido. La dificultad también forma parte del aprendizaje.

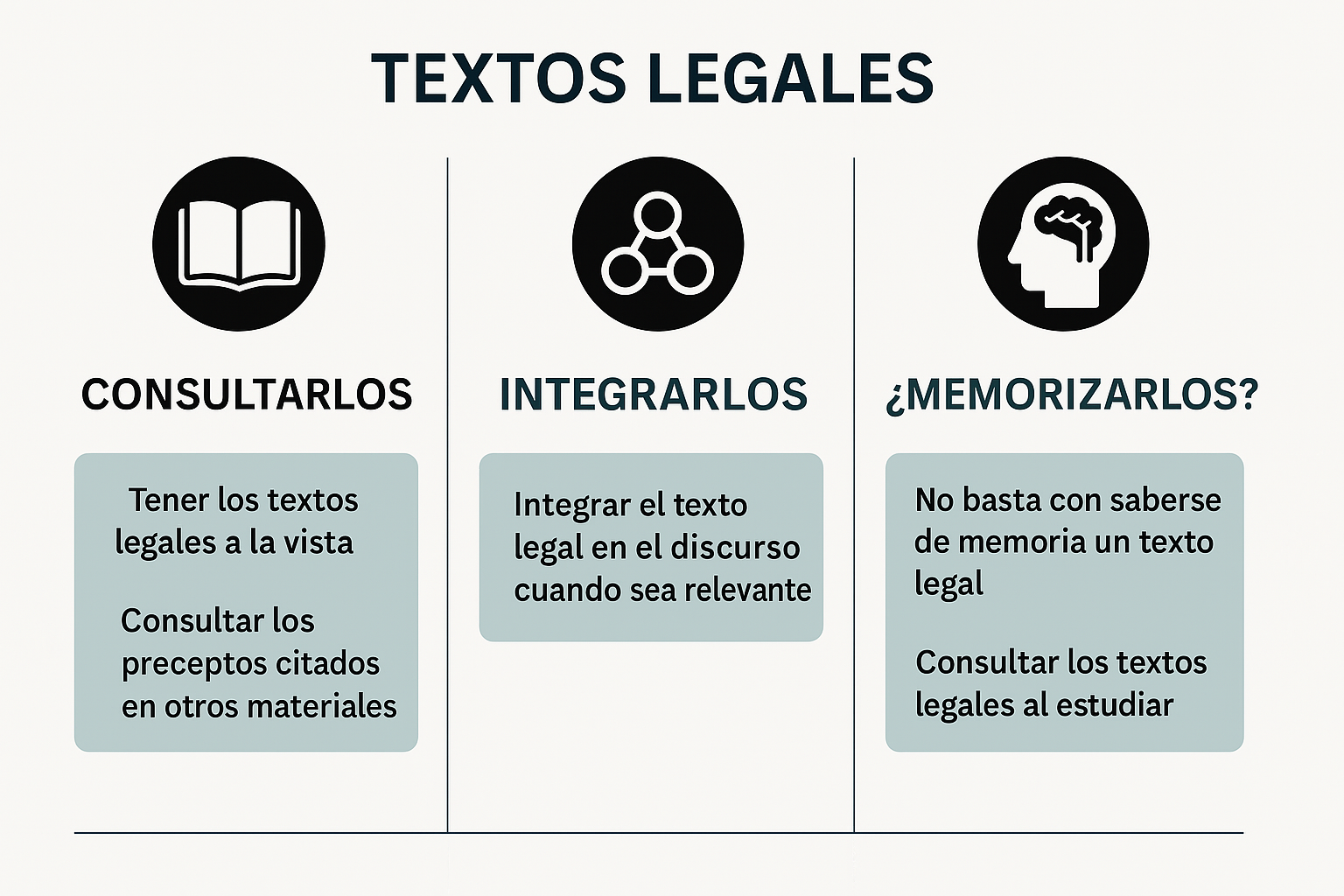

D. Textos legales

En el estudio del Derecho los textos legales son importantes. Conviene siempre tenerlos a la vista y, cuando en alguno de los materiales de los que hasta ahora he venido hablando se cita un precepto legal, hay que consultarlo. A veces la consulta será muy rápida, pero otras veces lo que dicho texto legal dice forma parte del discurso, y, por tanto, se debe integrar en él junto con el resto de materiales.

Notas clave sobre los textos legales:

-

Los textos legales no son algo que haya que memorizar, sino algo que hay que saber consultar e interpretar.

-

Integrarlos en el discurso jurídico es parte del aprendizaje: leer el artículo, reflexionar sobre él y comprender cómo se relaciona con el resto del tema.

-

En muchos casos, el precepto legal es parte del razonamiento; no se limita a ser una cita de referencia.

-

Estudiar con el Código Civil y demás leyes relacionadas con la asignatura a la vista es la mejor preparación para saber localizarlo y utilizarlo cuando lo necesitemos. Si hemos leído atentamente un precepto legal, no necesitamos memorizar todos sus detalles, basta con que sepamos que la norma especifica ciertos detalles que, cuando nos hagan falta, podremos consultar.

| Imagen generada por Chat-GPT tras hacerle leer lo que había escrito sobre el uso de los textos legales [4]. |

E. Otros materiales utilizables

Los hasta ahora mencionados son los materiales básicos de estudio. Pero existen otros elementos de los que podemos hacer un uso puntual. Por ejemplo diccionarios generales, diccionarios jurídicos y textos similares. Internet es también un gran almacén de información y así por ejemplo podemos hacer búsquedas por internet relativas a ciertas nociones que no terminamos de entender (jurídicas o no jurídicas), o ciertos acontecimientos históricos que el Profesor, o los textos, dan por sabidos pero en realidad no los conocemos, o no los conocemos lo bastante bien para entender por qué han sido mencionados. La inteligencia artificial también puede ayudarnos a entender algunos conceptos, así como algunas de las páginas webs especializadas en Derecho que he recopilado en la sección sobre enlaces a páginas jurídicas de interés de esta Web.

Aunque, Mucho Ojo, al buscar información jurídica por Internet (incluyendo a las herramientas de inteligencia artificial) hay que ser extremadamente cuidadoso con los resultados obtenidos ya que:

-

La mayor parte de las páginas con contenido jurídico en Internet son de naturaleza divulgativa y no entran por lo tanto en detalles que el nivel universitario exige.

-

Dado que el idioma español es uno de los más usados en Internet, y que son muchos los ordenamientos jurídicos de países en los que el español es el idioma oficial (o uno de ellos) el riesgo de encontrar información correspondiente a un sistema jurídico distinto del nuestro es siempre alto. Al leer una página de contenido jurídico hay que fijarse en si el dominio de la misma es España (.es) u otro país. Por ejemplo una web cuya dirección sea https://contratos.mx tendrá probablemente información correspondiente al Derecho mexicano, que puede o no coincidir con el Derecho español.

F. Resumen, conclusión y consejo sobre la elaboración de los materiales de estudio

A continuación se ofrece un cuadro resumen del uso y relevancia de los distintos materiales que mencioné al principio de esta sección:

| Material | Función | Consejos de uso | |

|---|---|---|---|

|

Apuntes personales |

Síntesis activa de la explicación del profesor |

Escuchar con atención, tomar notas de lo relevante y reelaborarlos cuanto antes para convertirlos en un texto coherente y completo. |

|

Textos elaborados por el profesor |

Guías o materiales que desarrollan los contenidos del curso |

Leer con detenimiento antes y después de clase. Usarlos como base para entender y organizar el estudio, e integrarlos con los apuntes. |

|

Manuales |

Exposición sistemática y técnica de la asignatura |

Consultar frecuentemente. No abandonar su lectura aunque resulten difíciles: ayudan a desarrollar el pensamiento jurídico y el lenguaje técnico. Ayudan a completar los apuntes. |

|

Otros materiales del profesor (esquemas, diapositivas, etc.) |

Apoyo visual o sintético a la explicación |

Consultar siempre junto con los apuntes. Son útiles para repasar o para estructurar el estudio. |

|

Textos legales |

Normas jurídicas que se explican o citan en la asignatura |

Tener siempre a mano. Consultar los artículos citados en clase o en otros materiales y leerlos en contexto. No memorizar sin comprender. |

Tantos materiales de estudio y fuentes de conocimiento parecen abrumadores. Por eso mi consejo es integrarlos todos en un sólo texto de estudio. Se que puede parecer difícil y costoso en tiempo, sin embargo, en mi opinión es un recurso infalible, y el tiempo invertido en hacerlo no se desperdicia, sino al contrario: el esfuerzo intelectual de análisis de los materiales (deconstrucción) y posterior reconstrucción de los mismos en un texto nuevo que los integre a todos ordenadamente, lleva a una profunda comprensión que, tal vez, sólo leyendo los textos por separado no se conseguiría.

3.3. ¿Cómo estudiamos nuestro material?

Al llegar aquí se supone que ya disponemos de un buen material de estudio. ¿Qué hacemos para aprenderlo?

Aprender significa comprender y recordar. Y aunque es más fácil recordar lo que se comprende, en realidad se trata de dos tareas distintas que requieren diferentes estrategias.

A. Comprender el texto

Si el material a estudiar lo hemos confeccionado nosotros mismos gran parte del trabajo ya estará hecho. Sobre todo si para elaborarlo hemos utilizado más de una fuente.

En todo caso la comprensión parte siempre de una lectura atenta en la que debemos poner especial atención en identificar el significado de todas las palabras y nociones que aparezcan en el texto, preguntándonos a nosotros mismos si realmente las conocemos e indagando (en un diccionario o con la ayuda de Internet) respecto de todo lo que nos suscite dudas.

Hay palabras que hemos escuchado en alguna ocasión y por ello no nos parecen extrañas, pero de las que tenemos una idea relativamente vaga acerca de su significado. Esto, en la vida cotidiana, no suele ser un problema; pero a la hora de estudiar lo mejor es asegurarnos de que sabemos exactamente lo que significan todas las palabras del texto que estamos estudiando. Recuérdese el |ejemplo que puse antes| sobre el alumno que no conocía el sentido de la palabra «compeler».

El problema está en que no siempre somos conscientes de las palabras cuyo auténtico significado no conocemos.

Por ejemplo hace años que a propósito de la parodia de canción infantil de Les Luthiers que empieza diciendo

La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka

pregunté a mis alumnos si realmente sabían lo que significa que una gallina esté clueca. Algunos, ciertamente lo sabían, otros sólo eran conscientes de que clueca es palabra que suele referirse a las gallinas, sin que, en realidad, supieran en qué se diferencia una gallina clueca de otra no clueca. Y, en fin, los había que ni siquiera sabían que «clueca» es algo que se dice de las gallinas. Aun así muchos conocían la canción, y ninguno se sorprendía al oír esa palabra, ni pensaba que fuera una palabra desconocida.

Por ello, en la lectura de nuestro material de estudio debemos hacer un auténtico ejercicio de introspección preguntándonos, ante cada palabra, si realmente sabemos lo que significa.

Por suerte, hoy día el gran repositorio de información que es Internet hace que sea muy sencillo localizar el significado de una palabra o expresión. Una simple búsqueda puede aclararnos lo que estamos leyendo. Yo recomiendo, en particular, ante una duda terminológica buscar siempre:

-

En la página web del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para los términos no específicamente jurídicos.

-

En el Diccionario Panhispánico del español jurídico para los términos más específicamente jurídicos.

Aunque respecto de este diccionario hay que tener en cuenta que algunos términos jurídicos se usan en un sentido distinto en las diferentes ramas, y que el Diccionario Panhispánico no siempre recoge esta circunstancia y a veces da el significado que cierta palabra tiene sólo en la rama del Derecho en la que más se utiliza.

A la hora de comprender el material de estudio, la contextualización de todos los datos incluidos en él es muy importante. Es más fácil, por ejemplo, recordar que cierta teoría fue enunciada por Ihering, o por Savigny, si sabemos quiénes fueron estos autores, y por qué son importantes e influyentes. Pero si no sabemos nada de ellos, su nombre será sólo una secuencia de sonidos o letras que hay que recordar: Más esfuerzo para la memoria.

Desde este punto de vista, la tendencia de muchos estudiantes a reducir todo lo posible el material de estudio para reducir también el esfuerzo, sólo tiene sentido si por «estudiar» se entiende «memorizar». Porque si lo que queremos es comprender, entonces los materiales adicionales suelen ser una ayuda más que un estorbo.

| En mis esquemas docentes, cuando se cita a un autor, suelo incluir un enlace a alguna página web que explique quién fue, a qué se dedicó y qué significado tiene su obra en la historia del pensamiento jurídico. Lo hago precisamente para ayudar a los alumnos a contextualizar: no se espera que memoricen o intenten recordar todos los datos relativos al autor, sino, simplemente, que para ellos el autor sea algo más que un nombre. También suelo poner enlaces a la definición por la RAE de algunas palabras, cuando quiero llamar la atención sobre el significado estricto con el que las estoy utilizando; o quiero que los alumnos comprendan la diferencia entre dos ideas próximas pero distintas. |

B. Comprender la estructura expositiva del texto

Esto también es importante, aunque no suele destacarse. En Derecho lo que se estudia es habitualmente un material discursivo; o si se prefiere, un material argumentativo. La explicación de un tema pasa habitualmente por exponer el problema, los antecedentes, las posibles soluciones y los argumentos a favor o en contra de cada una de ellas, las conexiones con otras instituciones jurídicas, el dato normativo aplicable, lo que al respecto ha dicho la jurisprudencia, etc.

Es decir: no se trata de una simple enumeración de conceptos, ni de una sucesión de definiciones, sino de un desarrollo argumentativo que busca explicar y justificar una determinada posición o interpretación jurídica.

Por eso, al leer el texto, no basta con comprender cada frase o párrafo por separado. Es necesario captar la estructura del discurso, es decir, entender cómo se organiza la explicación, cómo se pasa de una idea a otra, qué función cumple cada fragmento en el conjunto de la exposición.

Esta estructura viene dada, en primer lugar, por la secuencia de epígrafes y subepígrafes. Pero dentro de un concreto epígrafe, normalmente se abordan varias cuestiones sin ponerle título a todas ellas. De ahí que mi consejo sea que, conforme se va leyendo el texto a estudiar, en un folio aparte (o al margen, si el diseño de la página lo permite), se vaya anotando de qué habla el texto en cada momento, para así poder apreciar:

-

Qué papel cumple cada párrafo o conjunto de párrafos: ¿Está planteando un problema? ¿Está justificando una solución? ¿Está citando una norma o una sentencia para reforzar una tesis? ¿Está introduciendo una objeción?

-

Cómo se conectan unas partes con otras: ¿Se pasa de lo general a lo particular? ¿Se compara una institución con otra? ¿Se está describiendo una evolución histórica o una divergencia doctrinal?

Este trabajo de esquematización del discurso puede hacerse tras la lectura, pero también durante la lectura, lo que ahorra tiempo. A medida que vamos avanzando en el texto, podemos ir tomando nota de la secuencia lógica del contenido. Este esquema servirá después para dos cosas fundamentales:

-

Volver a estudiar el tema más rápidamente, porque nos permitirá tener una visión de conjunto que facilite la comprensión global.

-

Elaborar nuestros propios apuntes o resúmenes, estructurados de una forma que respete la lógica interna del texto y no sea una mera acumulación de ideas sueltas.

Si el esquema que hemos hecho es lo bastante bueno, y realmente comprendemos todo el contenido del tema, repasar es tan sencillo como leer el esquema preguntándonos si, para cada punto del mismo, sabemos cómo rellenarlo. Pero el relleno no nos exigirá, en realidad, memorización. Nadie necesita, por ejemplo aprender de memoria la definición de «mesa» para explicar qué es una mesa; basta con que sepamos que en cierto punto del discurso hay que explicar lo que es una mesa.

C. Recordar

Esta es la parte memorística del aprendizaje. He repetido muchas veces que el Derecho no es sólo memoria, pero eso no significa que no haya también que ejercitarla, sino que la cantidad de memoria que se necesita en los estudios jurídicos no es superior a la que es precisa en otras ramas del conocimiento.

Memorizar es mucho más fácil si se han realizado todas las tareas que he venido explicando: comprender el contenido, identificar los conceptos clave y organizar bien el material.

Una vez que entendemos el problema sobre el que versa una lección o una pregunta, sólo tenemos que retener ciertos datos específicos. Esos datos, claro está, dependen del tipo de pregunta o del formato del examen: puede tratarse de una lista de requisitos, de excepciones, o incluso —en los exámenes de desarrollo— de la propia estructura expositiva del tema.

Para memorizar hay muchas técnicas, y cada estudiante debe encontrar la que le resulta más eficaz. Hay quienes prefieren leer repetidamente en silencio, otros leen en voz alta, algunos subrayan, escriben de nuevo lo que quieren retener, hacen esquemas… y hay también quien utiliza la música como recurso mnemotécnico. Yo era (soy) de estos últimos y llené mi época de estudiante con listas y definiciones adaptadas para ser cantadas con melodías populares [5].

Sobre la memorización en materias jurídicas, me parece oportuno subrayar lo siguiente:

-

No considero especialmente importante memorizar de forma literal los textos legales, ni los números exactos de los artículos. Hay que leerlos, sí; y saber lo que dicen, por qué lo dicen, qué es lo que no dicen, etc. Pero eso no exige la recitación literal del precepto.

-

Pero sí considero grave que se confundan los cuerpos legislativos. En Derecho decir que un precepto está en el Código civil cuando en realidad pertenece a la Constitución, o al Código de comercio es un error relativamente grave. Conocer el origen y la naturaleza de cada texto legal es parte del aprendizaje del Derecho.

-

Ahora bien, también es cierto que esta exigencia varía con el nivel de estudio: en primer curso puede disculparse cierta confusión; a partir del segundo curso, ya no es tan justificable.

Por último, a la hora de preparar la memorización, conviene tener muy presente el tipo de examen:

-

En un examen de desarrollo, lo más útil es memorizar estructuras expositivas, es decir, cómo organizar una respuesta, con introducción, desarrollo y conclusión.

-

En un examen tipo test, esas estructuras importan menos; lo esencial es tener bien fijados los datos, las definiciones, las excepciones, etc.

-

En un examen oral, además de tener buena comprensión y claridad, es crucial la rapidez en la evocación de lo aprendido y la capacidad de expresar las ideas con precisión en poco tiempo.

| Técnica | Descripción | Aplicación práctica en Derecho |

|---|---|---|

Lectura repetida |

Releer el mismo fragmento varias veces para consolidar la memoria. |

Especialmente útil para listas (como requisitos legales, excepciones, etc.) o definiciones clave. |

Lectura en voz alta |

Leer en voz alta lo que se desea memorizar, activando más sentidos. |

Recomendable para temas que exigen precisión verbal, como definiciones doctrinales o frases jurídicas. |

Asociaciones musicales |

Convertir el texto a memorizar en la letra de cierta melodía conocida. |

Ideal para listas de elementos o requisitos. También es útil para definiciones simples. |

Mapas mentales / esquemas |

Representar gráficamente las ideas con colores, flechas y jerarquías. |

Permiten retener estructuras argumentativas o relaciones entre instituciones jurídicas. |

Tarjetas de memoria |

Escribir preguntas por un lado y respuestas por otro. |

Eficaces para estudiar artículos, conceptos o jurisprudencia. |

Enseñar a otros |

Explicar en voz alta lo aprendido a un compañero o incluso al vacío. |

Ayuda a reforzar lo aprendido y detectar lagunas de comprensión. |

Técnica de evocación activa |

Intentar recordar sin mirar los apuntes; luego comprobar errores. |

Fundamental en fases avanzadas del estudio. Reproduce situaciones de examen. |

Simulación de examen |

Practicar con preguntas tipo test, de desarrollo u orales. |

Adapta la memoria al formato real del examen. |

3.4. Ensayar el examen

En el último apartado del cuadro anterior he indicado la conveniencia de simular el examen. Quiero insistir en ello porque me parece una técnica de estudio muy infrautilizada.

Cuando ensayamos el examen:

-

De un lado tenemos que hacer el esfuerzo de imaginar qué preguntas podría poner el profesor. Ese ejercicio exige haber entendido bien la materia y ser capaz de identificar qué es lo más importante (y, por ello, más probablemente preguntable) y qué tiene menos importancia.

Pero no cometamos el error de decidir qué es menos importante antes de haber estudiado todo el temario; pues en tal caso probablemente nos equivocaremos. -

De otro lado, al escribir nuestra respuesta estaremos construyendo activamente a partir de lo que hemos estudiado, lo cual contribuye notablemente a retener las ideas. «Quid scribit bis legit», que decían los romanos; es decir: quien escribe lee dos veces. O, dicho de otra manera: escribir ayuda más a fijar las ideas en la memoria y a construir un discurso coherente que leer repetidamente el texto de estudio.

-

Hoy día la existencia de herramientas de inteligencia artificial generativa, como Chat-GPT ofrece otra ventaja a hacer el ensayo por escrito, y es que podemos pedirle a Chat-GPT (o a cualquier otra herramienta similar) que corrija nuestra respuesta escrita desde el punto de vista formal, sintáctico y ortográfico, lo que sin duda nos ayudará a ir mejorando en nuestra manera de expresarnos por escrito.

También podríamos pedirle a un sistema de inteligencia artificial una corrección en cuanto al fondo. Pero en mi experiencia el nivel de conocimientos jurídicos de estas herramientas es relativamente superficial: muy abundante en cuanto a los datos, pero más divulgativo que profundo en cuanto al análisis conceptual. Y además es mucho más eficaz para conseguir recordar, que seamos nosotros mismos los que realicemos la corrección comparando lo que hemos escrito con lo que al respecto dice nuestro material de estudio.

Desde este punto de vista, mi consejo es ensayar el examen escribiendo las respuestas, mejor que simplemente pensándolas, o respondiéndolas en voz alta. Esto es especialmente útil si el examen va a incluir preguntas de desarrollo.